オノ セイゲン+AVアンプサウンドマネージャー高橋対談vol.4 「デノンが培って来たアンプづくりのノウハウとは」

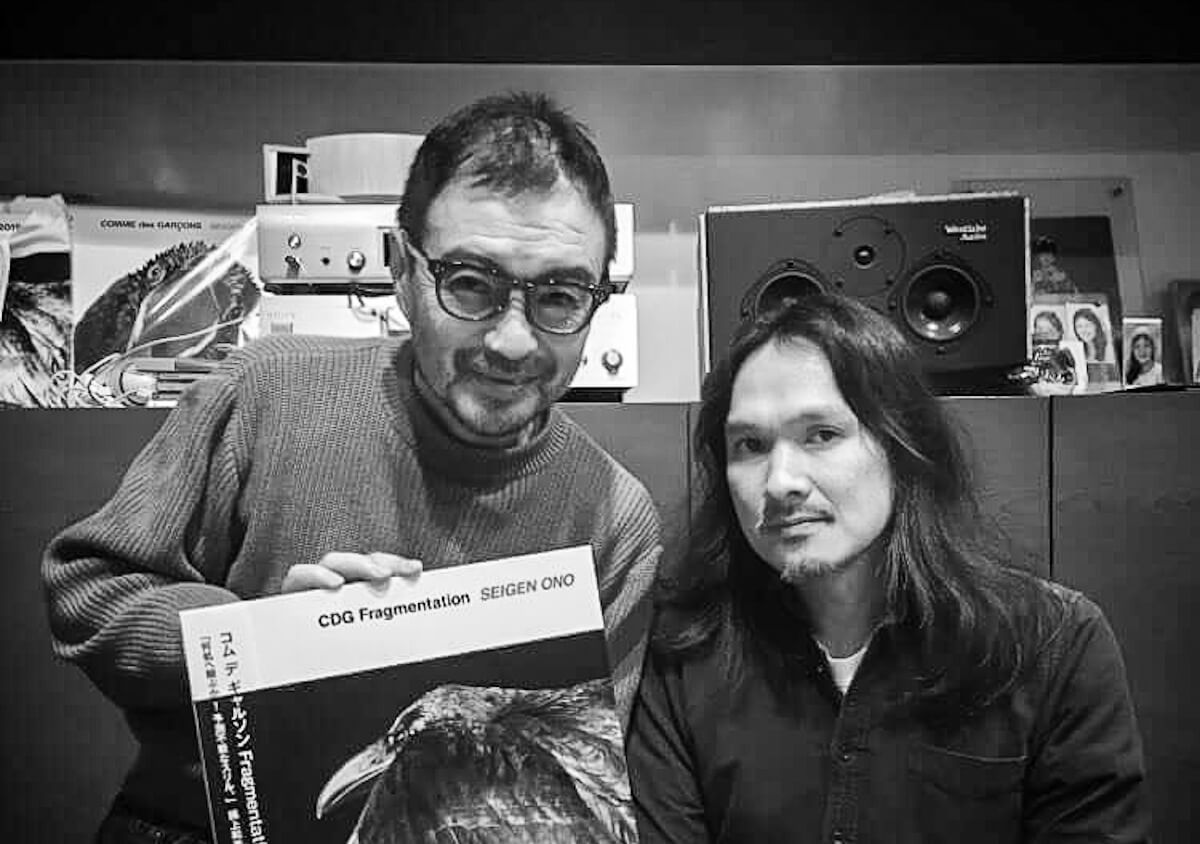

日本を代表するプロデューサー/録音エンジニア、オノ セイゲンとデノンAVアンプ設計者の高橋佑規との対談シリーズ最終回は、AVアンプづくりについて熱く語ります! またオノ セイゲンがサウンドトラックを手掛けたジャズドキュメンタリーの名作「真夏の夜のジャズ4K修復版」Blu-rayの試聴イベントのレポートも併せてお送りします。

※オノ セイゲンさんと高橋佑規との対談はリモートで行われました。

初期反射音を生かすことで空間を捉えたレコーディングができる(オノ)

●前回の対談で「真夏の夜のジャズ4K修復版」Blu-rayの5.1chサラウンドはモノラル音源から作ったというお話を聞きました。レコーディングでもオノさんはあまりマイクの本数を使わないそうですね。

オノ セイゲンインタビュー『「真夏の夜のジャズ4K修復版」Blu-rayの5.1chサラウンドはモノラルから作られた』

高橋:オノさんのレコーディングってマイクを何本ぐらい使うのか気になります。たとえばプラッサ・オンゼで、私の友人でもある祐生カオルさんのライブをレコーディングされていますよね。私はプラッサ・オンゼに実際に行ったことがありませんが、こんな空間だろうな、ということが見えてくるような非常にナチュラルで空気感がある録音でした。あれは何本のマイクで収録したのですか?

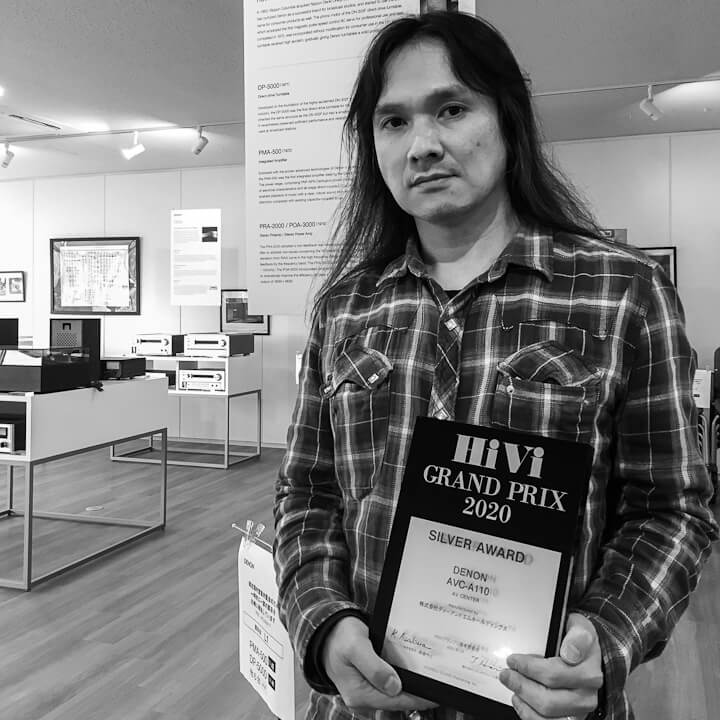

GPD プロダクトエンジニアリング 高橋佑規(リモート参加)

アーティスト名:祐生カオル with ORIBASTONE

アルバム・タイトル:ライブ・アット・プラッサオンゼ2017 ~イヴァン・リンスに捧ぐ~

オノ:あれはDSD Live Recordingで8本だったと思います。客席にアンビエンス用に2本、あとはボーカル、ギター、キーボード、ベース、 ドラムの上と下に2本、スネアとキックじゃなくて、上と下、つまりトップとキックっぽいあたり。これで8chです。客席に2本立てたアンビエンスが結構重要です。ただ歌ものでなければ、マイクは2本の方がいいですね。それでも十分録れます。プラッサ・オンゼぐらいのコンパクトなライブハウスとか、新宿ピットインでもインストは2本でいいのが録れます。

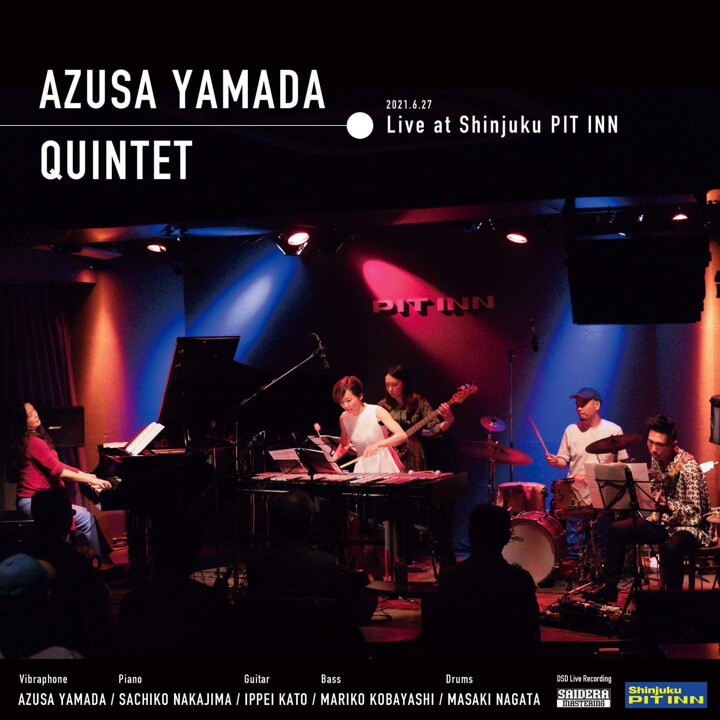

これがまさにマイク2本だけのDSD録音!

タイトル:『Azusa Yamada Quintet Live at Shinjuku PIT INN』

録音エンジニア オノ セイゲン

高橋:個人的には2本で録ったワンポイント録音の作品に好きなものが多いです。しかし、それは反射音を自由に扱えるセイゲンさんでないと難しいかもしれないですね。

オノ:たしかに若いエンジニアの方だと、2本のマイクで録音するのは実は難しいかもしれないです。ソロ楽器ならいいですけど、バンドやアンサンブルだと音が回り込むから。回り込みってイコール反射音であって、僕はそこばかり追求しているから、反射は見えるように分かるんだけど、普通はそういった録音をするチャンスがあまりないでしょうね。でも実はイマーシブの録音の時にはそこに気がつかないといけないんだけどね。

高橋:昨今のイマーシブオーディオの作品での音質が飛躍的に向上している背景には、セイゲンさんのような熟練のエンジニアによる感覚的なノウハウは大きいと思いますね。

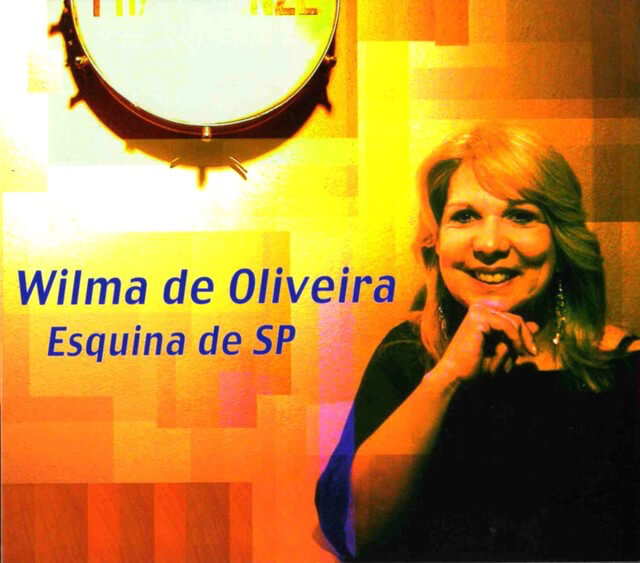

オノ:同じプラッサ・オンゼで録ったヴィウマ・ジ・オリヴェイラのSACDがあるんですけど、8chのDSDで録音した5chのマルチトラックのSACD。今回その8本のマイクで録った音源から、13chのイマーシブのミックスを作りました。「祐生カオル with ORIBASTONE /ライブ・アット・プラッサオンゼ2017 〜イヴァン・リンスに捧ぐ〜」はマルチもあるので、どこかのレーベルから発注いただけたらイマーシブにとてもいい音源です!

アーティスト名:Wilma de Oliveira

アルバム・タイトル:Esquina de SP

高橋:とても興味深いですね。聴いてみたいなぁ

オノ: なぜ8本のマイクで録った音源が13chにできるかというと、今の技術って、直接音と響き成分を分離できるんです。そうすると響き成分だけを直接音とは違う場所に置くことができる。それによって空間感は出せるし、直接音のうち響き成分でマスキングされていたものが見えてきてクリアに聴こえるので、楽器の音がよりクリアに、まるで目の前で聴いているようになります。下手に分けるとステレオの完成度が崩れてしまうこともありますから、「諸刃(もろは)の剣」です。これは言ってみればアップミックスに近い考え方ですが注意してやらないといけません。

高橋:チャンネル間での同相成分と逆相成分をうまく判別して、アップミキシングしていく作業ですね。いくらハードウェアの技術が進歩したとしても最終的にどのような仕上がりになるかはエンジニアの腕次第というということになりますね。

取材はオノ セイゲン氏が主宰するサイデラ・マスタリングで行われた

楽器演奏の経験はサウンドチューンにプラスに働いている(高橋)

オノ:高橋さんはプロのアンプ設計者であると同時にギタリストでもありますよね。僕も自分のアンサンブルではギターを弾きます。自分以外はなんでも対応できるプロのミュージシャン。自分だけはアマチュア演奏家(笑)。でも録音エンジニアとして、なんでもいいので楽器に触ることは、楽器の音というよりミュージシャンの音色に対峙する気持ちを理解しやすい点が大きなアドバンテージだと思っています。アンプの音作りをするときも通じるところがあるんじゃないですか。音響機器として目標スペックや数字をクリアするのは当たり前だけど、音って数字だけじゃないよね。また、それはどういうふうに設計やコンセプトに影響を与えていますか。

高橋:確かに数字だけではないですよね。自ら楽器を演奏して感覚的に気持ちの良い音の伝わり方や響きが分かる事は重要だと思います。アンプの回路もそうですし、部品の選定に関しても、全く同じスペックでも音にそれぞれ特徴があるんですよ。数値上同じでもこれはエネルギー感が出るパーツだな、とか、例えば信号経路の入出力インピーダンスのマッチングでここの定数は高めに設定した方が、しっかりしたエネルギーが出せるとか、ここの周波数特性は絶対ここまで伸ばさなければいけないとか。最終的には数字と測定器だけを見るのではなく、試聴室で実際に音を出しながら、実際の再生環境で音を聴きながらサウンドチューンするわけですが、その際、自ら楽器を演奏する経験や生のバンドの音や楽器の音を知っていることはプラスに働いていると思います。

オノ:録音エンジニアとしてマイクのことはプロだけど、初期反射音って普通は誰も意識しないですよね。でも気がついちゃうとどんどん気になってくるのね、そういうのって。さっきの部品選びとか、コンデンサーはこっちの方がこうだよな、こういう傾向があるのかな、みたいなことが分かってくると気になるということと似ているかもしれないよね。

デノンの「110年」はアンプづくりにおいても大きな財産(高橋)

オノ:高橋さんはアンプ設計に携わって長いと思うんだけど、学校で習ったアンプのセオリーと、実際にデノンでアンプづくりをやってみて違った、とうことはあるんですか。実際の現場で培われたものとか。この手があったかみたいなものとか。

高橋:もちろんあります。大学では一応基本的な理論を一通り習得するわけですが、いわゆる学校で習っていたセオリー通りの回路設計と、長年オーディオづくりで培ってきた実用的な回路設計とは一線を画しているものがあり、それは会社に入って一年目で痛感しました。その意味で、デノンのオーディオ一筋110年ということは大きな財産だと思います。実際デノンの音を出すアンプの回路設計は、やはりデノンでしかできないんですよ。たとえば今は仕様書だけを作って、EMS(電子機器製造受託サービス)メーカーに仕様を投げれば製品はできてしまう時代ですけど、その製品が奏でる音が、仮にいい音であったとしても、簡単にデノンのロゴを付けられるわけではないと思います。

ディーアンドエムホールディングス 白河ワークス 試聴室にて

AVC-A110は設計技術と半導体メーカーとのタッグによって高い信号精度を実現(高橋)

高橋:セイゲンさんはサイデラ・マスタリングのスタジオでデノンのAVC-A110を使っていただいてますが、前回の対談でAVC-A110は全てのチャンネルのレベルがぴったり合っていて、非常によく調整されていると評価していただきました。確かにとても高い精度でレベルが合っています。

オノ セイゲン+サウンドマネージャー高橋対談vol.1 「オノ セイゲンとデノンの深い関わり」

サイデラ・マスタリングで使用されているAVC-A110

オノ:AVC-A110は13chあるんだけど、その全てのチャンネルのレベルがピッタリあってる。あれは調整するのが結構大変でしょうね。

高橋:実際のことを申し上げると、AVC-A110の生産工程でレベルをあわせる調整の工程は一切入っていないんですよ。製造工程では全数、全チャンネルを自動測定にてチェックしているだけです。あの精度の良さは、採用している半導体デバイスの精度の高さと、デノンの回路設計の賜物です。もちろんそれは僕が発明したものではなくて、デノンが長年培って来た回路設計のノウハウと製造技術の蓄積によるものです。

マルチチャンネルのレベル管理は、AVレシーバーの設計として最初にクリアしなければいけないところですが、その他にも我々はオーディオメーカーとして、高音質設計、ノイズ対策、そして安全設計などあらゆるものに関して多くのノウハウが積み上がっています。昨今の多チャンネル化、高機能化の進歩の中では、いかにシンプルに性能を出すかということが重要ですね。ここ10年でのAVレシーバーの高音質化のポイントは、サラウンドフォーマットの革新と併せてそこがキーと言えるでしょう。信号経路に余計なバッファなどを入れないことは複雑なAVレシーバーの設計では困難とされてきましたが、回路設計、基板設計、レイアウト設計でカバーすることができれば、コストを抑えると同時に音質の改善にもつながるわけです。生産工程で調整工程を削減するような設計ができれば、コスト低減やシンプル化の視点でもメリットになります。

オノ:それはすごいですね。

高橋:ただデノンは半導体メーカーではないので、自前で半導体を開発することはできないんですよ。ですが、日本には高い技術の半導体メーカーがあり、その半導体メーカーとタッグを組んで我々の提案を基にカスタムでデバイスを作ることができれば、我々のオリジナルの仕様でマルチチャンネルのボリュームを始めとする半導体デバイスを作ることができます。それらを製品にうまく投入できたのが、デノンAVアンプのフラッグシップモデルであるAVC-A110であり、AVC-X8500H(A)です。そういう意味で、半導体メーカーとの良好な関係は非常に重要ですね。ただカスタムの半導体デバイスは購入数を揃えないと作っていただけないわけですが、デノンのAVアンプはグローバルに展開しており、なんとか実現できています。日本の他にもヨーロッパと北米が主要なマーケットです。

ディーアンドエムホールディングス 白河ワークスにて

ディーアンドエムホールディングス 白河ワークスにて

オノ:世界のAVアンプはほとんどが日本製だよね。あとはコンテンツのほうでも日本はがんばらないといけないよね。

高橋:オノ セイゲンさんの今後の活躍を期待しております。今日もたくさんお話をうかがうことができて楽しかったです。ありがとうございました。

オノ:勉強になります。ありがとうございました。

オノ セイゲンさん、高橋さん、今回も長時間にわたるインタビュー、ありがとうございました。

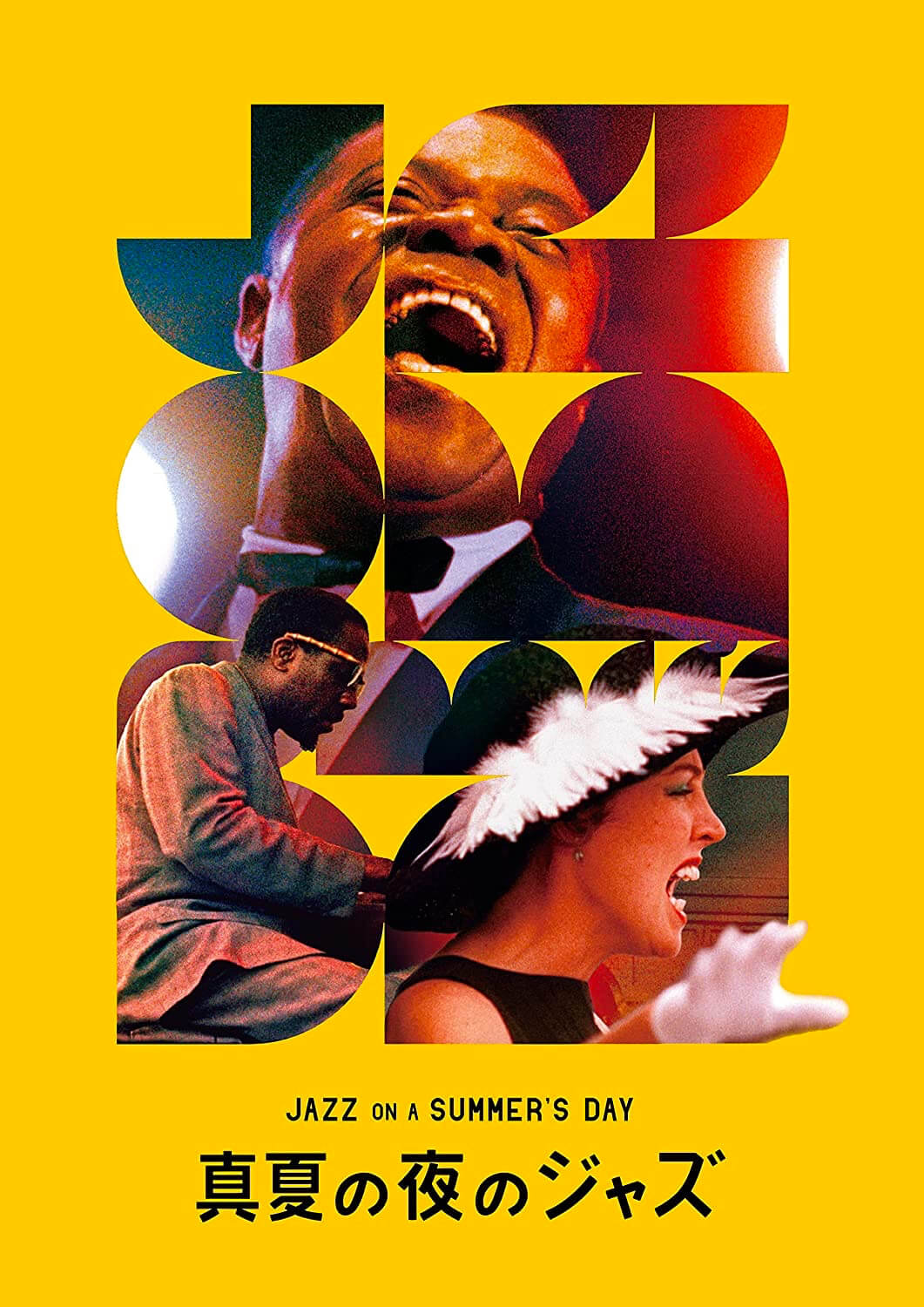

「真夏の夜のジャズ4K修復版」Blu-ray試聴イベントレポート

「真夏の夜のジャズ4K修復版」Blu-rayの発売日である8月4日(水)、音声リマスタリングを担当したオノ セイゲンさんと、音楽評論家のピーター・バラカンさんとのトークイベントが、東京・代官山の「晴れたら空に豆まいて」で開催されました。

会場となった東京・代官山のライブハウス「晴れたら空に豆まいて」

会場ではこの日のためにBlu-ray再生用に5.1ch サラウンドシステムが組まれており、オノさんの音響面での解説、ピーター・バラカンさんのミュージシャンや楽曲の解説を聞きながら、「真夏の夜のジャズ」のいくつかのシーンが上映されました。

会場の5.1ch サラウンドシステムで聴く「真夏の夜のジャズ」は素晴らしく、とてもモノラル音源だったとは思えない、臨場感溢れるサラウンドサウンドでした。またオリジナルのモノラルサウンドトラック96kHz/24bitのリマスターと比較しながら聴くと、モノラルはいわば名画の修復を思わせるオーディオ的な忠実さを目指していることがよくわかりますし、5.1chは最新技術によって映像によりそった空間感を再現していることがよくわかります。

オノ セイゲンさん(左)とピーター・バラカンさん(右)

おふたりのトークを交えつつ「真夏の夜のジャズ」の代表的なシーンを観賞

会場でサラウンド再生環境が構築された。サラウンドチャンネル用のスピーカーは壁面に向けてディフューズさせて再生された

トークの合間で「真夏の夜のジャズ」のアニタ・オディのシーンやマヘリヤ・ジャクソンのシーンが再生されましたが、最初は「これは元がモノラルとは信じられない」という気持ちで観ていました、でも途中からはあまりに音楽空間の描き方が自然で、しかも音楽の内容が抜群に素晴らしいので、途中からは技術のことは忘れてしまい、時空を超えて1958年のニューポートジャズフェスの座席に座ってコンサートを観ているような気持ちになりました。

AVアンプをお持ちの方は、ぜひこのリアルなサウンドを5.1chで味わっていただきたいと思います。

(編集部I)

作品:「真夏の夜のジャズ」4K修復版Blu-ray

発売日:2021年8月4日(水)

価格:6,380円(本体5,800円+税10%)

発売・販売:株式会社KADOKAWA

©1960-2019 The Bert Stern Trust All Rights Reserved.

©1960-2019 The Bert Stern Trust All Rights Reserved.

真夏の夜のジャズ公式ウェブサイト(外部サイト・予告編が視聴できます)

https://cinemakadokawa.jp/jazz4k/index.html

Profile: SEIGEN ONO(オノ セイゲン)

(『真夏の夜のジャズ』2021バージョンのマスタリング・エンジニア)

1978~80音響ハウス在籍。1982年以来、坂本龍一、渡辺貞夫、三宅純、ビル・フリゼール、ジョン・ゾーン、マーク・リボウ、 アート・リンゼイ、ラウンジ・リザーズ、オスカー・ピーターソン、マイルス・デイヴィス、キング・クリムゾン、マンハッタン・トランスファー、デヴィッド・シルヴィアンなど多数のアーティストのプロジェクトに参加。 1987年、コム デ ギャルソン 川久保玲から 「誰も、まだ聴いたことがない音楽を使いたい」「洋服がきれいに見えるような音楽を」 という依頼によりショーのためにオリジナル楽曲を作曲、制作。アルバム『COMME des GARÇONS SEIGEN ONO』を発表。1993年以来スイス、モントルー・ジャズ・フェスティヴァルに4回、アーティストとして出演している。2019年度ADCグランプリ受賞。Blu-ray化など名作映画の音声トラックのリマスタリングも手がける。

ウェブサイトは https://www.saidera.co.jp/seigen.html

Recommend for you. この記事を読んだ人におすすめの記事

HOME THEATER 同じカテゴリの記事

Dolbyのキャンペーン「Love More In Dolby」についてDolbyのアシム・マトゥールさんに…

クラシック音楽ファシリテーター飯田さんがデノンの新しいサウンドバーDHT-S218を聴く

エンジニア古賀健一プロデュースのDolby Atmos対応スタジオ「Ghost Note」(富山県砺波市)で…

ワイヤレスで大迫力の空間オーディオが楽しめるDenon Home Sound Bar 550 Surroun…

クラシック音楽ファシリテーター飯田さんの 「初めてイマーシブオーディオでクラシックを聴いてみた」