銘機探訪 POA-S1 PART2

歴代のデノン製品から、高い支持を受けたモデルを紹介する銘機探訪。今回はモノラルパワーアンプPOA-S1(1993年)の2回目です。このとき生まれたキーテクノロジーUHC-MOS。その性能を最大限に発揮させるためには、UHC-MOSを支える技術の開発も必要でした。

歴代のデノン製品から、高い支持を受けたモデルを紹介する銘機探訪。

今回はモノラルパワーアンプPOA-S1(1993年)の2回目です。

前回、「少ない半導体素子から大電流を取り出す」というパワーアンプの増幅素子として理想的な半導体素子、

UHC-MOSを生み出した話をご紹介しました。

しかしUHC-MOSができたからといって、それですぐに製品化、とはいきません。

「設計者がその時点で具現化できる最高のモノ」を作るためには、

次の段階としてUHC-MOSの性能を最大限に活かせるように、その周辺技術を開発する必要があります。

またUHC-MOSは力強さだけではなく、微小な音楽信号をも表現できる繊細さも必要ですが、

いくらUHC-MOSが繊細な表現ができても振動やその他のノイズが入ってしまえば何の意味もありません。

つまり、繊細な表現を失わないためには徹底した防振構造も必要となります。

そこで第2回では、UHC-MOSを支えた周辺の技術開発と、防振構造を担う匠の技術についてご紹介しましょう。

●UHC-MOSを活かすためには克服すべき課題があった

ダイナミックな表現を可能にするためには大電流が必要となります。

従来は複数の半導体素子を組み合わせることで大電流を取り出していましたが、

UHC-MOSなら、ひとつの半導体素子で大電流を取り出すことができます。

ただし、それ以前の半導体素子とは特性が異なるため、従来の回路設計ではUHC-MOSの優れた性能を活かしきることができません。

そのため開発陣は頭を悩ませました。

それでも「我々は、パワーアンプの増幅素子として最高のポテンシャルを持つUHC-MOSを手に入れました。

その性能を十二分に発揮するために、理想的な環境を作ってあげよう」という決意のもと、新たな試行錯誤が始まりました。

UHC-MOSは大変優れた増幅素子でしたが、克服しなければならない課題が2つありました。

それは高い電圧に耐えられないこと、そして接合容量が大きいことです。

接合容量が大きいと高速な信号や高帯域の信号を通せなくなってしまいます。

さまざまな検討の結果、UHC-MOSに掛かる電圧を常に一定に保ち、純粋な電流増幅機能を保つことによって接合容量の問題を克服する構造を考えました。

これによって、UHC-MOSの性能を最大限に活かすことができるようになったのです。

それに続き、パワーアンプを動作させる電源部でも、また新たな挑戦が始まりました。

オーディオ機器は、家庭用の100V交流電源を内部で直流に変換して回路を動作させていますが、

ここでロスを生じてしまうとせっかくのUHC-MOSを使ったパワーアンプの性能が、十分に発揮できなくなります。

そのために、ロスの極めて少ないこだわりの電源回路を考えました。

まずは電源トランス(変圧器)の工夫です。ここでコンセントから供給される100V電圧を、必要な電圧に変換します。

POA-S1では、優れた電流供給能力を持つ大型のトロイダルトランスを2個並列で接続し、十分すぎるほどの電流を送ることができるようにしました。

(POS-S1カタログ)

電源トランスによって変圧されたエネルギーは、次に直流に変換する「整流」という処理がされます。

通常の整流回路には整流用のダイオードが使われるのが一般的です。

しかし、ここでもより低損失で高速な整流素子を求めて、開発陣はその常識を捨てました。

そして様々な試みの結果、増幅素子とは別のタイプのUHC-MOSを使うこととし、部品を選びました。

このUHC-MOSは、ダイオードに比べてOn抵抗が極めて小さく、大幅に電流損失を抑えることができ、非常に優れた電流供給能力を実現できます。

ところが、この電源回路を実現するためには、コストがとても高くなります。

それでも、UHC-MOSを理想的に動作させるために採用に踏み切りました。

ちなみに、整流回路にUHC-MOSを使用したのは、デノン製品ではPOA-S1が唯一の製品、後にも先にもありません。

何度となくヒアリングテストを行い、気が遠くなるようなトライ&エラーの繰り返し・・・。

そしてその結果から得られた様々な工夫により、ようやくUHC-MOSを理想的に動作させることに成功したのです。

これほどにまでこだわって作り上げたPOA-S1は、今までは相容れなかった「力強さ」と「繊細さ」という両極の表現力を見事に実現しました。

ひとつの半導体素子で処理するため、「小さい音から急激に大きく盛り上がる」ような場面でも、歪みなく、ストレートに再現できるようになりました。

これはとても画期的なことです。

●振動、共振を抑えるシャーシ構造と砂型鋳物

次の課題は振動によるノイズ対策でした。

内部から発生する主な振動源は、電源トランスです。電源トランスは大きく振幅する交流の大電流を扱います。

構造によっては、電源を入れるだけでも振動が生まれ、唸りが生じてしまうのです。

そして不要な振動が発生すれば、せっかくのUHC-MOSの繊細な表現力も失われてしまいます。

特にUHC-MOSを取り付けているラジエターは、最も振動を伝えたくない部分です。

なぜなら、ラジエターに載った振動は、ノイズとなってUHC-MOSで増幅されてしまうからです。

そのため「振動を極限まで押さえ込みたい」という思いでシャーシ構造を全面的に見直すことにしました。

着目したのはシャーシを支える支柱(フット)です。

今までは電源トランスとヒートシンクはシャーシに取り付けられており、フットはシャーシに付いていました。

この構造ですと電源トランスの振動が、シャーシを経由してラジエターに伝わり、音楽信号を汚してしまう可能性がありました。

そこで振動源である電源トランスと、振動を伝えたくないラジエーターに、それぞれフットを直付けしました。

「内部の振動は大地に吸収させる。振動を受けやすい部分は、安定した大地に近い部分に設置する」

つまり直接メカニカル・グラウンドに取り付ける方法です。その結果、シャーシへの振動を徹底的に排除することができました。

「ダイレクト・メカニカル・グランド構造」と名付けられたこの技術は、現在デノン Hi-Fi製品だけではなくAVレシーバーにも搭載されており、

今日のデノンのオーディオ技術の根幹のひとつとなっています。

また、POA-S1に採用したトランスは、徹底的に振動を排除したトロイダル型です。

フラックス漏れも少ないため、あえてシールド用のケース(防振、防磁対策のケース)は使わずに、裸の状態で取り付けています。

ストレスを感じさせずに、エネルギーを十分に供給できる電源回路を構成しています。

(POS-S1カタログ)

シャーシとヒートシンクに関しても、振動を徹底的に排除するため、

それまで業務用のオーディオ機器でのみ採用されていた「砂型鋳物」の製法を、コンシューマー向けの製品として初めて採用しました。

砂で作った鋳型にアルミニウムを流しこんで成形するという手法により、アルミニウムが砂の中で外側からゆっくりと冷やされながら固まるため

「外側が硬くて内部が柔らかい」という不均一な構造になります。

ちょうどアンパンのような構造です。

そのため砂型アルミニウム鋳物は固有振動を持ちにくく、振動が極めて自然に減衰します。

ただしこの手法は大量生産には向きません。

精度が取れないため、寸法精度が必要な個所は、鋳型から外した後でさらに切削加工する必要があり、時間も手間も掛かるのです。

これはPOS-S1がひとつひとつが手作りだからこそ実現できる手法といえます。

現在でも、この砂型鋳物製法はDCD-SX1のドライブメカエンジンなどで採用されています。

砂型鋳物による鋳造行程

●時間が経っても、価値のある技術は大切にしたい

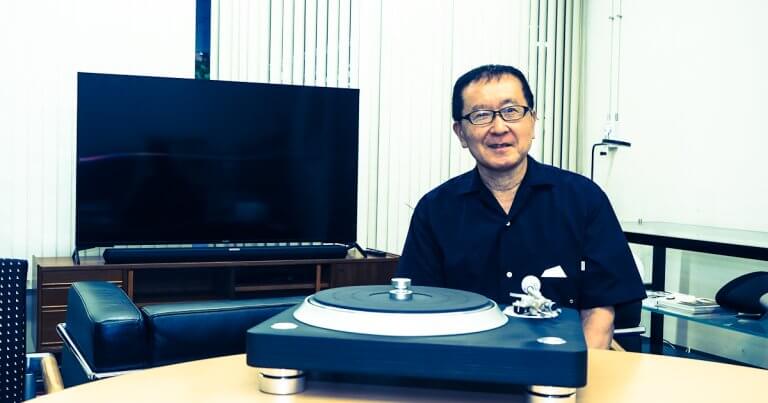

デノン サウンドマネージャー米田晋は、POA-S1開発時を次のように振り返ります。

「キーであったUHC-MOSは現行製品でも使われています。

しかしPOA-S1と現行製品を比べると、UHC-MOSを支える回路の規模がまったく違います。

開発陣が、いかにUHC-MOSの性能を引き出すべくさまざまな工夫を重ねていたことが、感じられます。

今から振り返ると、POA-S1を作る過程は設計、開発というより、実験の連続でした。

とにかく実際に作ってみて、音を出して確かめる。それをひたすら繰り返すだけ。開発期間は3年を超えました。

今では考えられない、開発手法といえます。

UHC-MOSは開発から長い時間が過ぎました。

技術は日進月歩で進んでいますが、POA-S1の音を聴くたびに、

時間が経っても価値のある技術は大切にしていきたいと実感させられます」

(POS-S1カタログ)

製品の詳細: DENON Museum POA-S1

(Denon Official Blog 編集部 O)

HI-FI COMPONENT 同じカテゴリの記事

カッティングエンジニアの北村勝敏さんにデノンのフラッグシップレコードプレーヤー「DP-3000NE」を試聴し…

レコードプレーヤーの新たなフラッグシップモデル「DP-3000NE」開発者 岡芹 亮インタビュー 後編

レコードプレーヤーの新たなフラッグシップモデル「DP-3000NE」開発者 岡芹 亮インタビュー 前編

山内セレクション@2023東京インターナショナルオーディオショウ featuring DP-3000NE レ…