超初心者のための「インシュレーターって何?」

「インシュレーター」という言葉をご存じでしょうか。「絶縁体」や「断熱材」などの意味を持つ言葉ですが、オーディオの世界でインシュレーターといえば、オーディオ機器と設置面の間に挟むことで振動を抑えるアクセサリーのこと。今回の『超初心者シリーズ』では、スピーカーやプレーヤーなどの下に挟むだけで手軽に音質向上が期待できる「インシュレーター」をとりあげてみました。

インシュレーターとは振動の伝わりを抑えるもの

まず「インシュレーター」の意味ですが、動詞の「Insulate」を辞書で調べると、絶縁する、孤立するという意味とあります。電子工学の分野などではインシュレーターは「絶縁体」を意味するようですが、オーディオの世界でインシュレーターといえば、振動を遮断する働きをするものをいいます。

では、なぜオーディオでインシュレーターが使われるのでしょうか。それは振動を遮断すると音質が向上するからなんです。

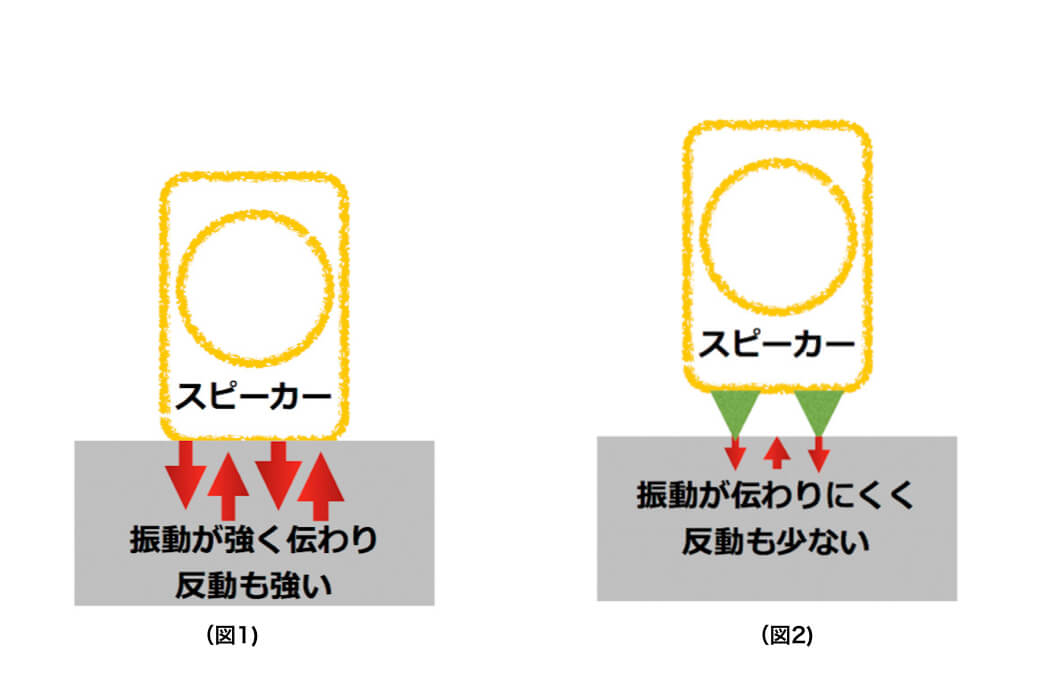

音は空気が振動することによって伝わります。音を発するスピーカーは、空気を振動させるためにスピーカーユニットを動かします。ユニットの動きは空気を振動させるのと同時にスピーカーの筐体を振動させ、その振動がスピーカーを設置しているラックや棚に伝わります。するとそのラックや棚の振動から反動が生じ、再びスピーカーを振動させます。また同じラックに載っている別のスピーカーやCDプレーヤーなどの振動も混ざって干渉し合うため、混沌とした振動となり、それがスピーカーに伝わることで音が濁る原因となります(図1)。

そこでインシュレーターの出番です。スピーカーと設置面の間にインシュレーターを挟むことでスピーカーの振動を設置面に伝わり難くします。(図2)。これによって設置面からの不要な反動を抑えることができ、スピーカーをラックや棚に直に置いた場合よりもクリアな音で再生できます。

インシュレーターはどこに使用する?

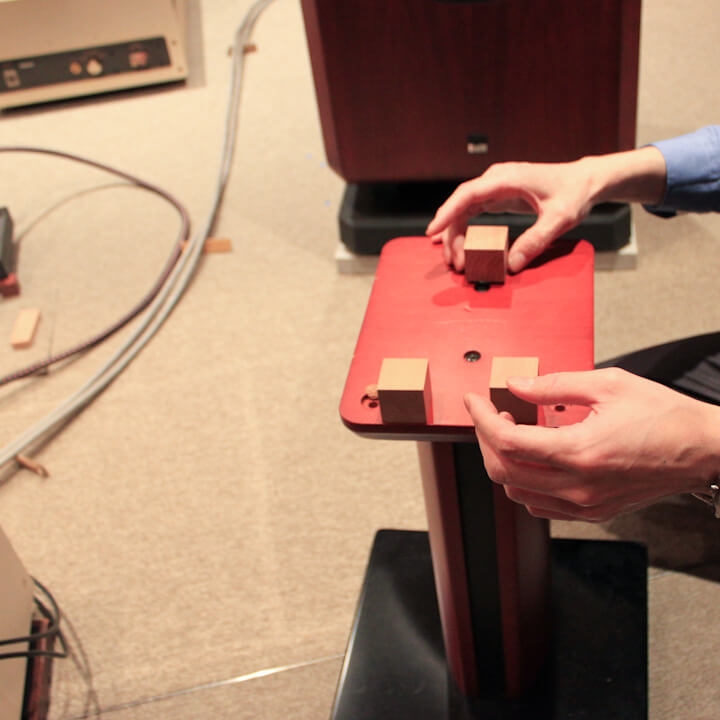

さきほどスピーカーを例にしてインシュレーターの効果を説明しましたが、インシュレーターはスピーカーだけではなく、CDプレーヤーやレコードプレーヤー、さらにパワーアンプやケーブル、オーディオラックなどにも使用されることがあります。特にCDプレーヤーやレコードプレーヤーはメディアを回転させるモーターから振動が生じるため、インシュレーターの使用が効果的だと言われています。

↑手前のスピーカーの脚部に木製のインシュレーターを使用。

↑ネットワークCDレシーバーに金属製のインシュレーターを使用

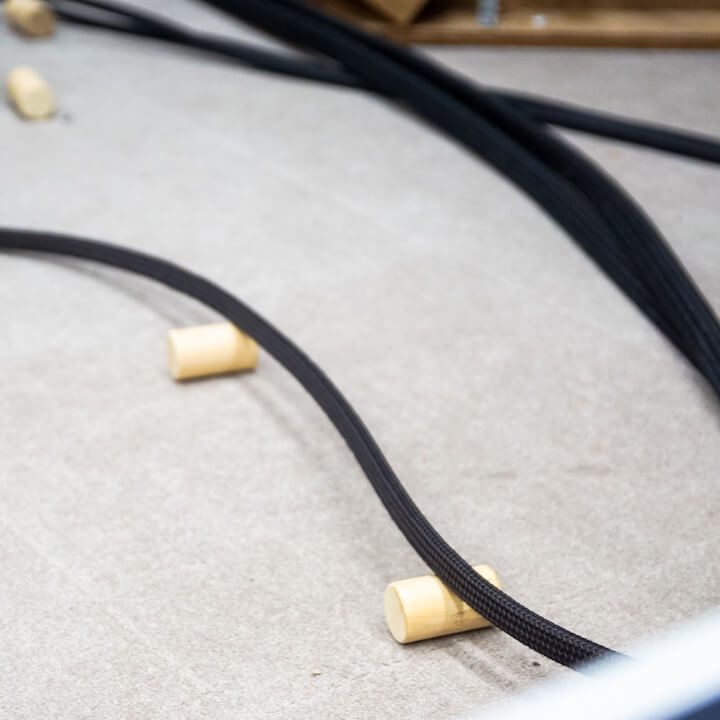

↑ケーブルに木製のインシュレーターを使用。

↑オーディオラックにインシュレーターを使用

インシュレーターの素材や種類について

振動を抑える働きをするインシュレーターですが、インシュレーター自体の素材や形状が音質に影響するとも言われています。インシュレーターの素材には、金属、木材、ゴム、樹脂、それらを組み合わせたハイブリッドタイプなどもあり、素材によって音の傾向が異なります。一般に木製のものは暖かみがあり、金属製のものはクリアだと言われます。

また形状に関しても、先が尖ったスパイク型やサイコロ状のキューブ型、円柱型など様々な種類があります。設置面が小さいスパイク型は振動をよく抑える傾向にあり、キューブ型は素材の音を生かしながら振動を調整するという傾向があります。いずれにしても使用する機器や、設置している場所や素材、インシュレーターの置き方などで音の傾向は大きく変わりますので「このインシュレーターはこんな音がする」ということは一概には言えません。実際に試してみるのが一番確実だと言えるでしょう。

↑キューブ型の木製インシュレーター

↑木製インシュレーターと金属製のスパイク型のインシュレーターを併用

↑金属製の円柱型インシュレーター

↑裏面には薄いフェルトが貼られている

手軽に試せる素材を利用して、とりあえず挟んでみるのがおすすめ

様々な素材や形状のものがあるインシュレーターですが、いきなりオーディオショップなどで高価なものを購入する前に、身近なものを利用してインシュレーターの効果を試してみることをお勧めします。たとえば金属であれば同じ大きさ、形状の金属を挟んでみると音の変化のイメージがつかめます。たとえば硬貨やコインなどで代用してみるのも1つの手でしょう。木製であればホームセンターなどで好みの素材の木材を同じ大きさにカットして使ってみると、おおよその音の傾向がわかります。

またインシュレーターの置き方にも、いろいろな方法があります。スピーカーなどの場合は3点で使用するとガタつきなく安定して置くことができます。その場合、スピーカーの外側ギリギリにインシュレーターを置く場合と少し内側に置く場合では、振動を抑えるポイントが変わるので音が変わります。アンプなどの重い機器の下に置く場合は四隅でしっかりと支えるほうがいいでしょう。

↑軽めのスピーカーは3点で支持するのが一般的

↑パワーアンプなどは四隅でしっかりと支えます

↑インシュレーターをどの位置に挟むかでも音が変わる

↑麺棒を切って作ったというケーブルインシュレーター

オーディオの楽しみ方のひとつは、いろんな工夫をすることで音がどう変わるかを楽しむところにあります。インシュレーターは電気や回路の知識などを必要とせず、誰でも手軽に試すことができ、工夫次第ではお金をあまりかけなくても音質向上が期待できます。手近な素材を利用してぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。

(編集部I)