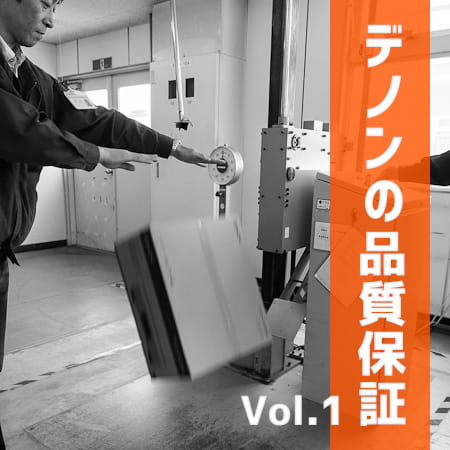

デノンの品質保証 Vol.1

デノンのハイエンドモデルが生産されているD&M白河工場は、設計、生産の拠点であるだけでなく、自社の検査試験施設を持つ品質保証の拠点でもあります。品質保証という観点からデノンのモノ作りの哲学に迫ります。

QAとはQuality Assurance、つまり品質保証のこと。

デノンのハイエンドモデルが生産されているD&M白河工場は、設計、生産の拠点であるだけでなく、自社の検査施設を持つ品質保証の拠点でもあります。

品質保証という観点から見たデノンの哲学とは?

今回は今までご紹介してこなかった品質保証についてのインタビューと検査施設の見学を2回にわけてご紹介します。

↑福島県白河市にあるD&M白河工場

↑D&M白河工場入り口

【今回のナビゲーター】

今回のナビゲーターは

品質保証部QAグループの二宮 賢寿と橋本 大輔です。

二宮 賢寿(右)

橋本 大輔(左)

■今回は白河工場にQA(品質保証)用の検査施設があると聞いて取材にやってきました。

検査施設の見学の前に、デノンの品質保証についての考え方について、二宮さんにお話を聴かせてください。

二宮:よろしくお願いします。

■いきなり核心からうかがいますが、デノンのQAは何を目指しているのでしょうか。

二宮:我々QAグループの目的はお客さまに信頼されるデノン製品を提供することです。

決してお客さまの信頼を裏切らない。

それを常に念頭において新製品の認定を行っています。

■今はオーディオ製品でも海外製品をはじめ、安い製品がたくさんありますよね。

二宮:我々の製品は、そういった低価格の製品と比べられてしまいます。

だからこそ信頼性はしっかり保証できなくてはいけません。

■デノンの品質を維持するために設定している基準はきびしいのでしょうか。

二宮:基本的には国際規格であるIEC規格に準拠した試験を行っていますが、社内では独自にマージンを加えてより厳しい試験を行っている項目も少なくありません。

■例えばどんなものがあるのでしょうか。

二宮:たとえば雷サージ試験というのがあります。

これは雷などで瞬間的に発生する大電流(サージ電流)が起きた際、製品に不具合が起きないか確認する試験です。

IEC規格による雷サージ試験は1キロボルトですが、我々はその倍の2キロボルトで検証試験をしています。

また落下試験というのがありまして、梱包された製品を落としたり倒したりするのですが、これはJIS規格に準拠した試験を行っています。

JISの規格は最大でも70cmからの落下なのですが、我々は限界テストとして1mの高さでも落下試験しています。

これは衝撃で壊れるとしたら、最初にどこが壊れるのかを見るという意味合いもあります。

■1mの高さから落とすと、どこが壊れるのですか。

二宮:AVアンプのように重量があって基板が多いモデルだと、基板の一部が破損することがあります。

でも最近の製品は1mから落下させても壊れることはまずありませんね。

■ちなみにデノンの品質保証の検査は何項目ぐらいあるのですか。

二宮:新製品の認定項目は全部でおよそ110項目あります。

1製品だとだいたい50項目程度。

AVアンプのように機能が多いモデルだと60項目ぐらいあります。

■それをどうやって検査するのですか。

二宮:検査のステージは2つあります。一つは生産試作の段階、そしてもう一つは量産の一歩手前のパイロットランです。

検査に要する時間は1モデルで実働14日ぐらいの日数がかかります。

■ちなみに新製品の検査をして全項目一発でパスするということはあるのですか。

二宮:ミドルチェンジ以上の新製品ですと全パスはほとんどないですね。

50項目検査したとして、たいていひと桁台ぐらいのダメは出ます。

また新規性の高い新製品のなど場合、多い時にはフタ桁台ぐらい出ることもあります。

■結構厳しい検査ですよね。設計から検査に来る段階でも事前に検証されて来るんですよね。

二宮:もちろん設計も入検の前にチェックしてきますが、私たちは品質検査が仕事ですから丹念に時間をかけて検査し、設計者が見逃しがちなものを見つけていきます。

■どんな点がQA検査でひっかかりやすいのですか。

二宮:たとえばスイッチやボタンを押した時のプチッと出てしまう雑音を「ポップノイズ」と言います。

我々は基本的にはすべてのファンクションでポップノイズが出ないか試験します。

ファンクションを切り換えた瞬間にノイズが出ることもありますが、場合によっては切り換えて少し時間がたってから出ることもあるんです。

■スイッチを押して少し時間がたってからノイズが出る?

二宮:ファンクションを切り換えた時にはノイズが出ないように普通設計上ミューティング(消音)をかけるんですよ。

でもミュートの時間が足りないと、消しきれずにノイズがこぼれることがあります。

ですから、われわれはチェックの時、ファンクションを切り換えてから少し待つんです。

このようなことは設計で時間に追われているとやりきれないかもしれませんし、また音量が非常に小さいノイズが出ている場合は、なかなか気づきません。

QAのセクションには防音された実働試験室が何部屋もあって、外部の音をシャットアウトした環境でそうしたノイズの確認などをしています。

設計にももちろん防音室はありますが、設計者が机上で確認したりすると、やはり見落としてしまう可能性があります。

そこで私たちが品質保証の専門家として厳密に検査を行い、デノンの品質がきちんと保証できるように日々検査を行っています。

■ちなみに品質保証の検査で一番気を使うのはどんな検査ですか。

二宮:「実用操作性」の検査です。

この検査は、ユーザーが製品を使用する環境を想定し、それに近い状態で新製品の全ての機能や動作に問題がないかを確認するものです。

中でもスイッチやノブなど、ユーザーが実際操作する部分の品質には特に気を使います。

結局毎日ユーザーが触る部分が最も品質感を感じさせますし、市場でユーザーからクレームが出やすいのも実用操作性です。

先ほどの電源を押した時やファンクションを切り換えたときのノイズについて説明しましたが、操作感も同じく重要で、スイッチやノブのフィーリングが重すぎても軽すぎてもダメですし、押したときの感触、クリック感なども大事です。

周波数特性など数値で厳密に測定する項目もありますが、このあたりは検査する人間の経験と感覚がものをいう、いわゆる官能検査になります。

■操作感はたしかに不満が出やすい点ですよね。

二宮:それと外観の検査も大切です。設計で製品ごとに段差や隙間がきちんと規定されていますので、規格上問題がないか確認します。

隙間や段差がその規格の範囲内に収まっているのか。誤差の許容は0.5mmぐらいです。

このあたりは実際に製造の現場でも個別に出荷検査でチェックしますが、QAの段階できちんと管理しておけば、生産時に多少のバラツキが出ても規格内で抑えられます。

あとは本体の色ですね。

特にシリーズものは並べて設置されますから、本体の色がシリーズ間であっていないと、これもお客さまからのクレームになります。

ですからシリーズものの場合は並べて本体色を確認しています。

二宮:更に外観で言えば、結構大変なのがディスプレイの色の管理なんです。

ディスプレイ色はデザイナーが意図する色合いに設計上設定されていて、FL管の前のウィンドウの色で発色をコントロールするのですが、この部材の色の管理が難しいのです。

それとこれもシリーズでディスプレイの色味があっている必要がありますが、FL管のモデルもあればLCDのモデルもあったりすると、発光方式が違うもので色を合わせなくてはいけないこともあります。

それを合わせるのは、なかなか大変です。

■QAの検査項目は日々変わるのでしょうか。

二宮:仕組みとしては日々のお客さまからのクレームやサービスの修理の情報がこちらにくるので、それをフィードバックしていきます。

ただ最近は品質が安定してきましたので、お客さまからのクレームで検査項目を検討するというケースは少なくなりました。

むしろ最近は新しい機能が搭載されているので、その機能を認定するための検査が増える、という傾向になっています。

ここのところで一番多いのはやはりWi-FiやBluetoothなどの無線の機能ですね。

■ワイヤレスの機能はミニコンポやBluetoothスピーカーだけでなく、今はAVRにも全機種は入っていますね。

■それをチェックするのは大変そうですね。

二宮:Wi-Fiの場合は電波を受けるルーターとの組み合わせの影響も大いにあるので、品質保証グループでさまざまなルーターを購入して、つながり具合を検証しています。

弊社の製品は輸出が多いので、たとえばヨーロッパで使われているこのルーターでつながらないとか、アメリカでつながらない、とうい報告があればその製品なりデバイスを取り寄せて確認するようにしています。

またBluetoothでは、iPhoneやアンドロイド搭載のスマートフォン、タブレットなどと組み合わせるので、これでも多くの機種で検証する必要があります。

iPhoneなどは毎回新機種を購入しています。Bluetoothで検証するモデルは、今、全部で20機種ぐらいあります。

これも増える一方です(笑)。

■Bluetoothなどではペアリングしたりする手間もありますから、ワイヤレスで検査試験項目の手間はすごく増えたのではないでしょうか。

二宮:すごく増えました(笑)。それにつながるかどうか、だけではなく、実際に無線の性能を認定しなくてはいけませんので、無線の到達距離も測っています。

■Wi-Fiの到達距離の測定となると広くないと測定できないですよね。

二宮:ラッキーなことに白河工場は非常に縦長なので、それを生かして(笑)。最大で250mまで測定しています。

■Wi-Fiはそんなに飛びますか。

二宮:遮蔽物がなければWi-Fiで250mぐらいは飛びますね。Bluetoothでも30mぐらいは到達します。

■そんなに長い距離が測れるのですね。

二宮:敷地内にある検査試験棟の前で測定します。

それでは今からそちらへご案内しますのでご覧ください。

↑Wi-Fi、Bluetoothを測定する敷地内の場所。遮蔽物のない250mの直線がとれる。

次回は二宮さんと橋本さんのご案内で検査試験棟を見学します。

Vol.2に続く。

(Denon Official Blog 編集部 I)