DENON HOME新製品発表会レポート

音楽ストリーミングサービスなどをワイヤレスで、しかもデノンならではの高音質で楽しめるネットワークスピーカー「Denon Home 150」、「Denon Home 250」が発表されました。今回はDenon Homeの発表会をレポートします。

Denon Homeの新製品発表会は、去る2020年1月下旬、ディーアンドエムホールディングス 川崎本社で開催されました。プレゼンテーションの後には、試聴室に移動し、Denon Home 250、Denon Home 150のデモンストレーションも行われました。

今回の新製品発表会は、主にオーディオ専門誌やオンラインメディアの記者の方々を招いてのプレス発表として開催されたものです。プレゼンテーションはデノンオフィシャルブログでもおなじみの国内営業本部 営業企画室の田中が担当しました。

↑DENON HOME新製品発表会の様子

新製品発表会の会場には、Denon Home 250、Denon Home 150の実機が展示されました。コンパクトでかつシックなデザインは、リビング、デスク周り、ベッドルーム、さらにオフィスや店舗まで様々なシーンで活用できそうです。

↑新製品発表会で展示されたDenon Home 250

↑新製品発表会で展示されたDenon Home 150

DDENON HOMEはコンパクトながら高音質を実現

発表会はまずDENON HOMEのコンセプトの説明からはじまりました。

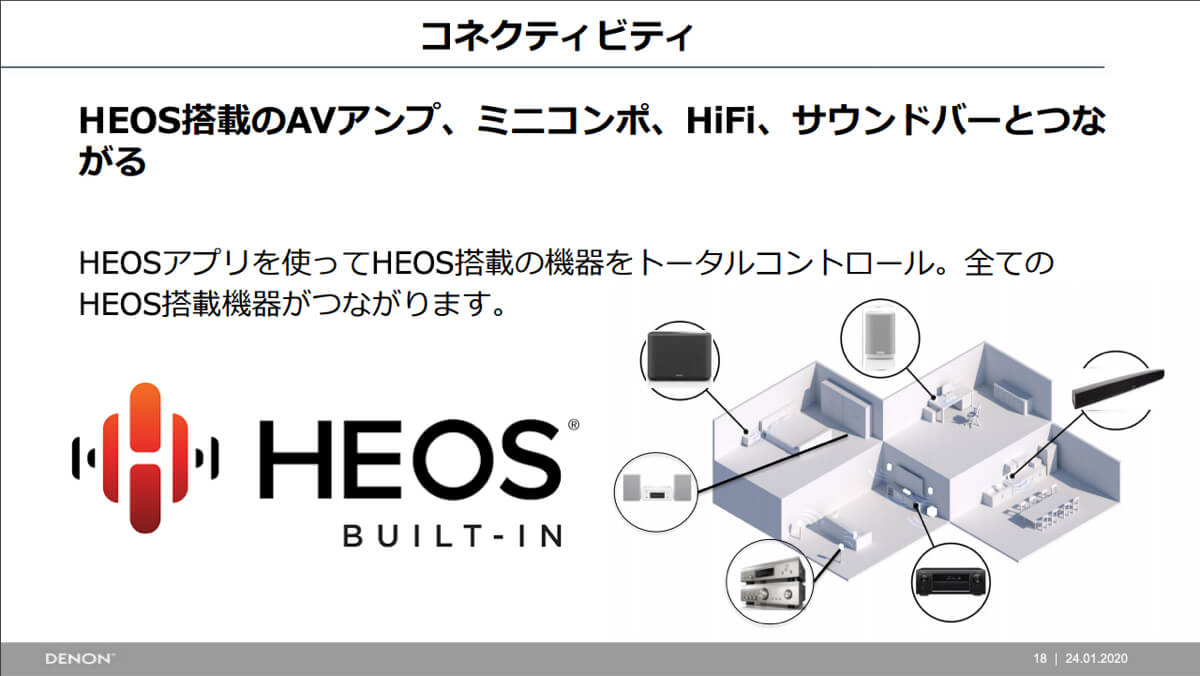

DENON HOMEは自宅のWi-Fiなど、同一のネットワーク環境に接続されていれば、いつでもどこでも音楽が楽しめるという、デノン独自のワイヤレスオーディオプラットフォーム「HEOS」テクノロジーを搭載しています。

↑DENON HOME新製品発表会で使用されたスライドより

ここ数年で、音楽のリスニングスタイルがCDからストリーミングサービスに急激に移行しつつあります。読者の方でも、Amazon Prime Music/Music Unlimited、Apple Music、Spotify、Google/YouTube Music、Line Music、AWAなどで音楽を楽しむ方は多いのではないでしょうか。

今まで音楽ストリーミングサービスの多くはmp3など音質面では不利な圧縮音源での配信が多かったのですが、最近はAmazon Music HDなど、CDと同等の音質、あるいはCD以上のいわゆるハイレゾ音源のストリーミング配信も開始されています。そんな状況において、音楽ストリーミングサービスが簡単に再生でき、かつ今までよりも高音質で音楽再生が行えるスピーカーが求められるようになりました。

DENON HOMEはそんな音楽リスナーの熱い期待に応えて開発されたネットワークスピーカーです。長年のHi-Fi機器の開発に携わってきた技術とノウハウと投入し、デノンならではの高音質をコンパクトなサイズに凝縮しています。

↑新製品発表会で使用されたスライドより

ではDenon Homeは具体的にどんな技術で高音質を実現しているのでしょうか。

まずDenon Home 250ですが、筐体内にステレオスピーカーを内蔵していて、1台だけで拡がりのあるステレオサウンドが再生できます。スピーカー構成はステレオ2ウェイ、カスタムメイドの高音用20mmドームツイーターと低音用102mmの大型ウーハーを搭載しました。また筐体の背面には迫力ある低音が再生できる13.3mmのパッシブラジエーターを搭載しています。

↑新製品発表会で使用されたスライドより

Denon Home 150はモノラル仕様。コンパクトながらカスタムメイドの25mmドームツイーターと89mmコーンウーハの2ウェイ構成で、小振りなサイズからは想像できない迫力のあるサウンドを再生します。

↑スピーカーユニットがわかるようにスピーカーグリルを外したDenon Home 150(左)、Denon Home 250(右)

も展示された。

↑迫力ある低音を再生するためにDenon Home 250の背面に搭載された13.3mmの大型パッシブラジエーター

デザイン面での特長としては、Denon Home 250、Denon Home 150はいずれも突起の少ないシンプルな形状で、本体はボリュームとミュートのハードスイッチが排除されています。これらはミニマルなデザインに寄与するだけでなく、パーツのガタつきなどのノイズがなくなるため、音質面でも大きなメリットがあります。

ではDenon Homeのボリューム操作などはどこで行うのかというと、トップパネルにあるタッチコントロールで行います。トップパネルには何の印刷もされていませんが、手を近づけるとタッチコントロールのコントローラーが自動的に発光。ちょっと未来的な操作性が楽しめます。

↑トップパネルに手を近づけるとボリュームやメモリーした設定が呼び出せるクイックセレクトボタンが自動的に光る

様々なストリーミングサービスに対応し、Amazon Alexaによる音声コントロールにも対応

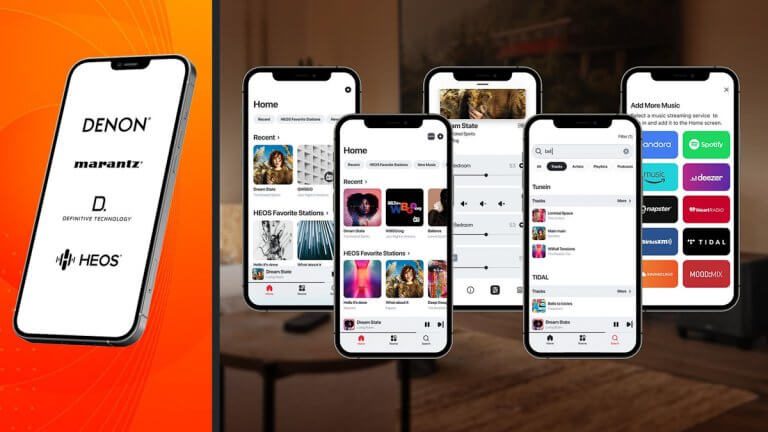

Denon HomeはAmazon Music HD、Spotify、AWA、SoundCloud、そしてインターネットラジオのTuneInなど数多くのストリーミングサービスに対応。さらにAirPlay 2やBluetoothなどのワイヤレス接続にも対応しています。

またAmazon Alexaによる音声コントロールにも対応しており、Echo Dotなどを使って声で選曲や音量調整などの操作が可能です。AirPlay 2での再生時にはiOSデバイスに搭載されたSiriでコントロールすることもできます。

↑Denon Home 250(左)、Denon Home 150(左)のリアパネル

リアパネルにはアナログ外部入力端子、ネットワーク端子が装備されており有線接続も可能です。

またUSB端子は音源再生に対応しており、USBメモリーに保存された音楽データを再生できます。MP3、WMA、AACに加えて、DSD、WAV、FLAC、ALACなどのハイレゾ音源再生にも対応しています。ネットワーク上のミュージックサーバー(PC/MAC/NASなど)上の音源も同様に再生することができます。

マルチルームやステレオシステムに拡張可能

Denon Homeは同一のネットワーク上にある様々なHEOS Built-in機器と連携することができます。ここが単なるBluetoothスピーカーとの大きな違いといえるでしょう。

デノンはAVアンプ、プリメインアンプ、ネットワークオーディオプレーヤー、サウンドバー、ネットワークCDレシーバー、ネットワークスピーカーなどHEOS Built-in機器を数多くラインナップしていますが、これらを同一のネットワークに接続すれば、すべてをHEOSアプリで一括してコントロールできます。たとえば、リビングで見ているAVアンプの音をベッドルームでも再生する、あるいはキッチンとリビングに同じ曲をBGMとして再生する、といったことが、手もとのスマホやタブレットに入れたHEOSアプリで簡単に操作できます。

またHEOSアプリでステレオペアの設定も可能です。2台のDenon Home 150をステレオペアに設定すると超コンパクトなステレオシステムを組むことができます。また、Denon Home 250を2台組み合わせれば、広い部屋でも余裕の豊かな低音を楽しむことができます。

DENON HOMEをリスニングルームで試聴!

製品発表のプレゼンテーションが終了したところで、リスニングルームへ移動しDenon Homeの試聴を行いました。

↑Denon Home試聴の様子

まずはDenon Home 150を試聴。音源はAmazon Music HDから選曲。Denon Home 150は手のひらに載ってしまうほどのコンパクトサイズですが、こんなに小さなスピーカーが鳴っているとは思えないようなスケールの大きな音を再生します。

↑リスニングルームにセットされたDenon Home 250とDenon Home 150

続いてDenon Home 250を試聴。低音を強調したジャスティン・ビーバーの曲を再生しましたが、ちょっと耳を疑ってしまうほどの迫力。ガッツがあるというか、聴いていてウキウキするような元気なサウンドです。また1台のみでステレオ再生を行っており、Denon Home 150と比較すると、音場の拡がりもより大きく感じます。

いずれも、最近流行の多くのワイヤレススピーカーのようにBGM的なサウンドを広範囲に拡散させるのではなく、音像がはっきりした実体感のあるサウンドでHi-Fiオーディオで培ってきたデノンの哲学が感じられる音だと言えるでしょう。

最後に聴いたのが、ステレオペア設定を行った2台のDenon Home 150です。ステレオ一体型のDenon Home 250とは違い、Denon Home 150はそれぞれのスピーカーを部屋にどこにでも設置できるので、左右の間隔を大きく取って設置することも可能です。試聴では写真のようにDenon Home 150を1.8メートほど離して設置しましたが、ステレオイメージが大きく拡がり、音像定位もクリア、低域も高域も余裕がある音になりました。個人的にはDenon Home 150のステレオペア接続が一番気に入りました。いつもはリビングとベッドルームでそれぞれをモノラルで使い、ステレオで聴きたくなったら二台を並べて使う、といった使い方もできそうです。

というわけでDenon Homeの発表会の様子をレポートしました。2月下旬には発売になりますので、ぜひお近くのお店でDenon Homeのデザインとサウンドをぜひお確かめください。

(編集部I)

Recommend for you. この記事を読んだ人におすすめの記事

OTHER 同じカテゴリの記事

オーディオ文化を培う「北陸オーディオショウ」を主催する富山市のオーディオショップ「クリアーサウンドイマイ」訪…

クラシック音楽ファシリテーター飯田さんの「プレイバック! オーディオコンサート@ラ・フォル・ジュルネTOKY…

【無人島CD】デノン国内営業本部のSが無人島に持ち込む究極の一枚とは?

大幅にアップデートしたHEOSアプリを編集部で試してみた

自宅オーディオでApple Music Classicalを楽しもう DRA-900Hで聴くクラシック音楽