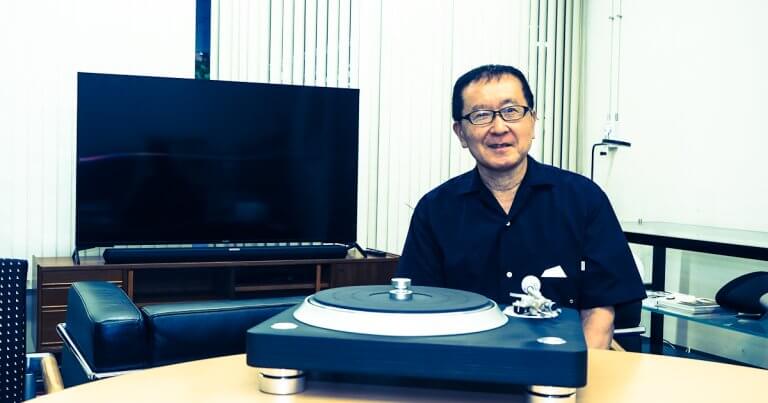

デノン創業110周年記念コンテンツ8 ヘッドシェル付きMC型カートリッジDL-A110開発者インタビュー

デノンは2020年10月1日に創業110周年を迎えました。今回はデノン創立110周年記念モデルである、専用ヘッドシェル付きMC型カートリッジ「DL-A110」の開発を担当した岡芹 亮に話を聞きました。

GPD エンジニアリング スペシャルプロジェクトシニアマネージャー

岡芹亮

「デノン創業110周年記念コンテンツ」の岡芹亮のインタビューもぜひご覧ください。

カートリッジ「DL-103」専用ヘッドシェルを復刻したDL-A110

●このたびデノン創立110周年記念モデルとして専用ヘッドシェル付きMC型カートリッジDL-A110が発売されました。その経緯について教えていただけますか。

岡芹: まずDL-A110について説明しますと、「DL-103」というデノンを代表するMCカートリッジと、その開発当時に作られたDL-103専用ヘッドシェルをセットにした製品です。DL-103は現在も発売中のMCカートリッジですが、専用ヘッドシェルはほとんど業務用としてしか流通せず、一般には世の中に出なかったものです。これを復刻しました。

●DL-103は最初に業務用に作られ、その後民生機としても発売されて長期間作り続けられているカートリッジですよね。

岡芹:「DL-103」はまず放送局用のレコードプレーヤーのMCカートリッジとして1963年に開発され、その後1970年に民生用としても発売されました。そして現在に至るまで56年にわたって同じ仕様で製造されています。

●そもそもなぜDL-103が開発されたのでしょうか。

岡芹:何度かこのブログでもお話したように、デノンの源流の1つは日本電気音響株式会社という会社で、それが日本電気音響=電音(デンオン)です。デンオンは放送機器を製造していました。歴史的にNHKとは関係が深く1963年にNHKがFMステレオ放送を開始するにあたり、そのレコード再生のためにNHKからオーダーされました。その時点では会社は日本コロムビア(株)になっています。

DL-103についてはデノンオフィシャルブログのこちらのエントリーもぜひご覧ください。

●オーダーにはスペックなどの、いわゆる要求仕様があったのですか。

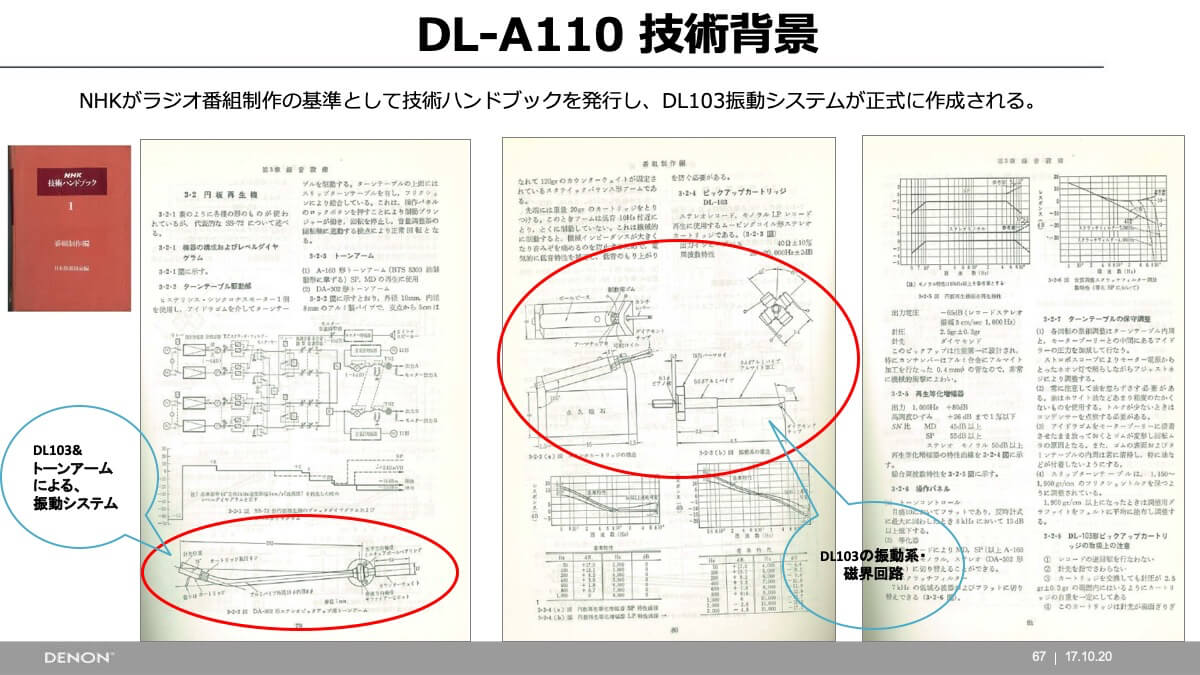

岡芹:もちろん要求仕様がありました。設計の目標は「再生帯域がいくつからいくつ、出力電圧がいくつ、電圧差がいくつ、周波数特性が平坦なこと等」と書いてあって、特に周波数特性は20Hz-20kHzまでの帯域をフラットに再生することを要求しています。図面もありました。これはDL-103のみならずトーンアームを含めた振動系全体を示すもので、ここで生まれた形状は特性を出すための必然であったと思います。

↑DL-A110発表会資料より

●要求された仕様は、当時のカートリッジの水準としてはハイスペックなものだったのでしょうか。

岡芹:ハイスペックです。ただし他にないのかというとそうではなくて、当時海外メーカーのカートリッジでオルトフォンにSPU-Gというのがあって、そのカートリッジはほぼ要求に近い仕様を実現していました。開発会議の議事録を見てもSPU-Gとの音質比較もしていますので、リファレンスとしてはオルトフォンがあったのかもしれません。高音質のFMステレオ放送を実現するにあたってNHK技術研究所と協力しながら国産の優れたシステムを作り上げるために、“デンオン”に依頼が来たのだと思います。

ちなみに開発会議の議事録を見ると会議に出てくる人がすごい方々で、後の日本の放送業界やオーディオの世界でレジェンドと呼ばれる方がたくさん参加していました。たとえば後にCDの仕様を策定して「CDの父」と言われる中島平太郎さん(Wikipediahttps://ja.wikipedia.org/wiki/中島平太郎)、パイオニアの音響研究所長で後に副社長もされた山本武夫さんもいました。こういう方々が要求仕様を作り、それに応えてデンオンが作ったのがDL-103です。それが今も製造され続けているのですから、すごいストーリーだと思います。

↑DL-103開発資料

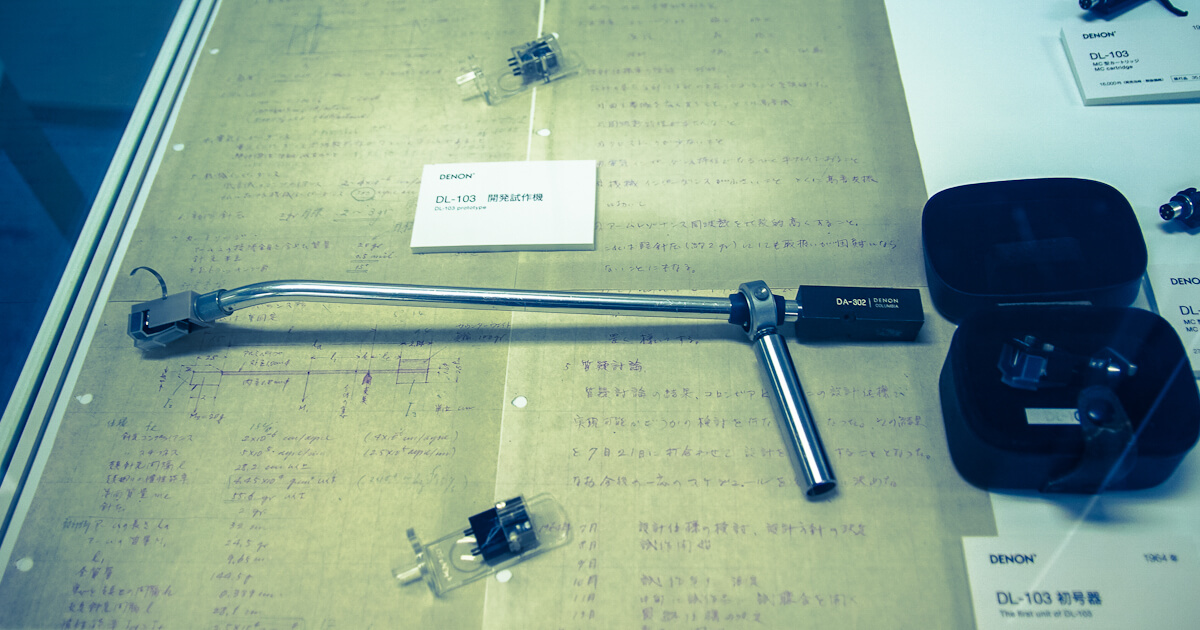

当初はトーンアーム、ヘッドシェルも含めた振動系として開発

↑デノンミュージアムに展示されているDL-103開発試作機。トーンアーム、ヘッドシェルも一体となって開発されていることがわかる。背景に敷かれているのが青焼きの仕様書

●デノンの創業110周年記念として、専用ヘッドシェル付きのDL-A110が発売されましたが、この復刻にはどんな経緯があったのですか。

岡芹: 先ほど述べたようにDL-103の開発当初、NHKから依頼を受けて製作したのはカートリッジだけではなく、専用ヘッドシェル、トーンアームまでを含めた「振動系」全体でした。NHKから依頼されたのも振動系全体での仕様でした。

それで今回110周年で何かやろうという時に、いまや社内にもDL-103が生まれてきた技術背景を知っている人間はもうほとんどいませんので、このチャンスにやらなければもうできないだろうという思いで、専用シェルを提案しました。実際はトーンアームも含めて提案したかったのですが、今回はそこまでは叶いませんでした。

●50年以上前の製品の復刻ですが、そこにはどんな思いが込められているのでしょうか。

岡芹: 110周年を契機に「DL-103が開発された当時に戻り、もう一度その音を確かめてみたい」というのがコンセプトでした。現在、私の上司はアメリカにいます。彼が来日した時に、DL-103がトーンアームやシェルを含めた振動系全体で開発されたという技術ストーリーを話して、今回はシェルとの組み合わせをやりたいことを伝えました。彼は技術の幅が広い人ですが、元々アコースティックのエンジニアでアナログ技術に造詣が深かったこともあって、このややこしいコンセプトを理解してくれました。これがあったので製品化が実現したとも言えます。

●今回復刻となったDL-103専用のヘッドシェルは業務用しか存在しなかったのですか。

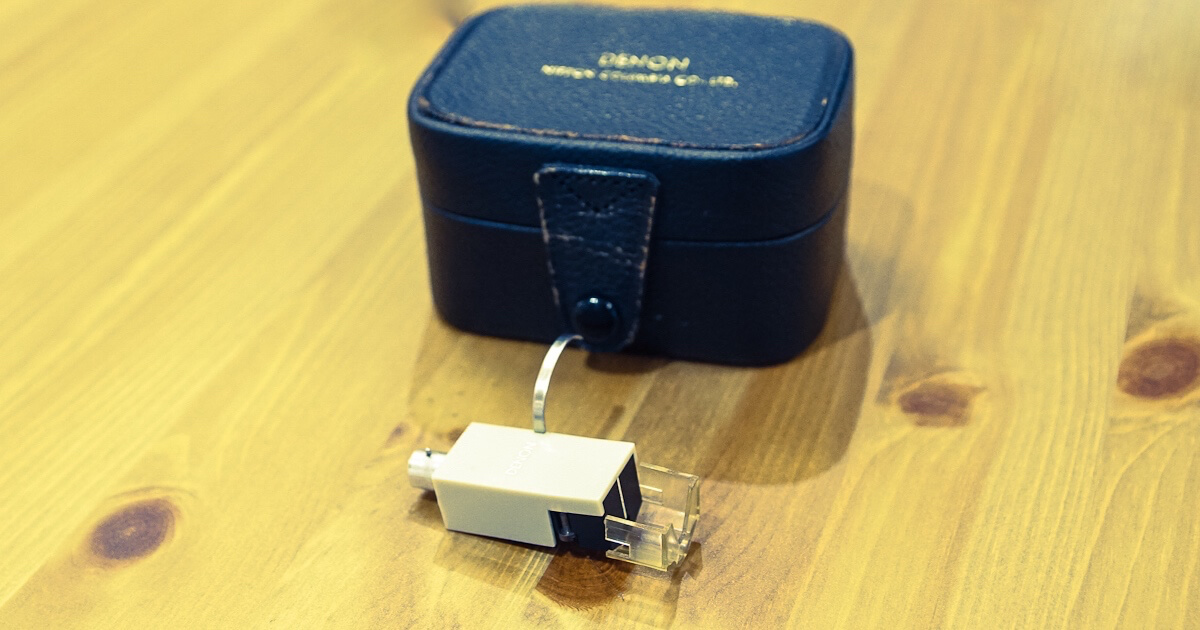

岡芹:ほとんど業務用でしか生産されませんでしたが、1度だけDP-4500というレコードプレーヤーにDL-103専用ヘッドシェルとトーンアームが搭載されたことがあります。ですから厳密にいうと、民生用に発売されたことがゼロというわけではありません。それが今でもネットオークションなどにたまに出るそうです。中古市場で流通するぐらいのニーズがあるのであれば、メーカーとして出したい、という気持ちもありました。ちなみにこれが業務用で製造された当時のDL-103のカートリッジとヘッドシェルのセットです。

↑専用シェルに装着されたDL-103とそのケース(オリジナル)

●専用ケースが革製でカッコいいですね。

岡芹:カートリッジは消耗品なので、放送局ではディレクターが自分でこのケースを持っていて、収録スタジオに来るとレコードプレーヤーのアームに自分用のカートリッジを取りつけたそうです。細かい調整はしません。アームを含めて専用設計ですから、そういう細かいことをしなくていいように最初から最適値で設計されているんです。

●調整不要でバッと装着できるっていうのは業務機器っぽいですよね。それに可動部が少ないほうが壊れにくいですしね。

岡芹:プロの放送の世界は、現場で調整なんかしている暇はないのであらかじめ設計段階、そしてその設計を実現する部品精度でやっておけという、という考え方ですね。

今回復刻されたDL-A110にもレザー調の専用ケースが付属する

●DL-103のシェルには特別な素材が使われているのでしょうか。

岡芹:いや、新素材を使っているわけでもなんでもなく、普通のプラスチックですよ。よく「103ってなんでプラスチックなの?」って言う人もいますが、これには理由があって、まず鳴きがない、そして音色の色づけがない。普通はヘッドシェルによってカートリッジの音がかなり変わるんですが、このDL-A110のヘッドシェルではDL-103の音がそのまま出ます。音の色づけを全くしない。その理由の1つがプラスチックという素材にあります。加えてDL-103と一体になるような形状としています。

●ちなみにカートリッジに取りつけるヘッドシェルでそれほど音が変わってくるんですか。

岡芹:変わります。

●専用のシェルと組み合わせることで、DL-103で目指していた音がより明確になるということですか。

岡芹:周波数特性はカートリッジの特性だけではなく、周辺の機器、たとえばヘッドシェルの重さやトーンアームの重さなどで大きく変わります。たとえばヘッドシェルの重さは、特に低域の特性に関係してくるんですよ。

●ヘッドシェルが重いほうが低音が出るのですか。

岡芹:このヘッドシェルは軽いんですが、軽いとか重いとかは関係ないです。どういうことかと言うと、カートリッジはレコードの溝をトレースしながらトーンアームの振動系全体を動かしているわけです。トレースする際のダンパーとトーンアーム全体の等価質量によって共振を起こします。その共振の周波数を適正値にする必要があるんです。ですから本来振動系はカートリッジだけじゃなくて、ヘッドシェル、トーンアームまでをひっくるめたトータルの設計で、狙った周波数特性が成立するんです。今はカートリッジしか発売していないので、DL-A110ではヘッドシェルまででやろうということです。

DL-A110のヘッドシェル部分

●指かけの形状も特徴的ですね。

岡芹:指かけなども結構難しくて、形状次第では鳴きで音に影響する時があるんですよ。この形状をどうやって決めたんだろうなって思って過去の議事録を読むと、要は放送で使いやすくしてくれと、ヘッドを持ちやすくしたい、だからこのR(曲がり具合)を大きくしろ、といった論議があったようです。

●オリジナルのDL-103と今回のDL-A110は、入れ替えても聴感上の区別はつかないですか。

岡芹:DL-103の音質の本質的な部分はほとんど同じですが、デノン試聴室で聞くと一皮むけて情報量が増えたように聞こえます。

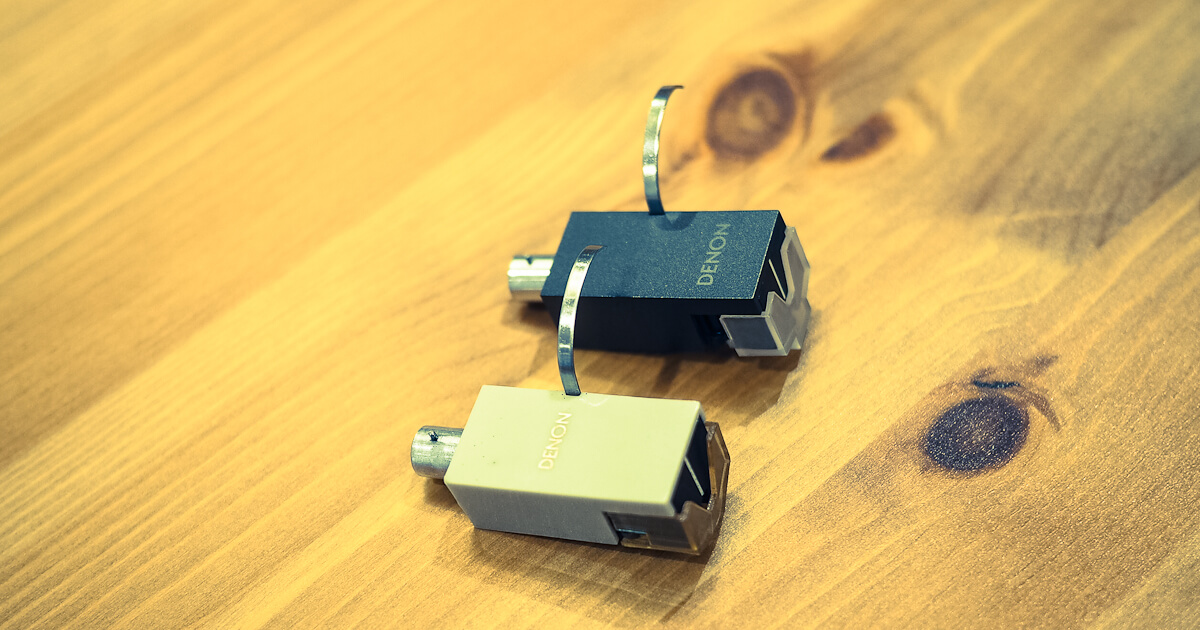

オリジナル業務用のDL-103(手前・ホワイトモデル)と今回復刻されたDL-A110(奥・ブラックモデル)

●DL-A110の音は、一言で言うとどんな音なのでしょうか。

岡芹:DL-103と専用ヘッドシェルは今までずっと放送局でレコードをかけるときには使われてきたわけです。ですからDL-A110の音って、日本人が放送を通じて一番たくさん聴いた音じゃないかなと思うんですよね。特に我々の世代って、FM放送をカセットテープに録音して何度も聴いたわけじゃないですか。少なくとも我々世代でいえば一番耳に入ってきた音だと感じています。高音質で音楽を聴く標準的な音だと思っています。安心する音というのでしょうか・・・。

●ユーザーがカートリッジやヘッドシェルを交換するのは、音色の違いを味わう楽しみがあるからだと思います。DL-A110はそうした楽しみ方とは一線を画したスタンダードな音ということでしょうか。

岡芹:はい。DL-103はスタンダードなカートリッジとして今も発売しています。市場では改造して売られたりもしています。私はそれを否定しません。でも我々デノンが今回やるべきと思ったのは、DL-103を変えるのではなく、DL-103とは本来どんな音なのか、実際に放送局ではどんな音で鳴っていたのかについて焦点を当ててみた、というのが、110周年モデルであるDL-A110の狙いです。

●ありがとうございました。次回はデノン創業110周年モデルのひとつ、プリメインアンプPMA-A110の設計者である新井さんをお呼びして、PMA-A110のフォノ端子のお話しと、DL-A110とつなげて鳴らした音の印象について新井さんと岡芹さんのお二人にお話しをうかがいたいと思います。岡芹さん、次回もよろしくお願いします。

(編集部I)

Recommend for you. この記事を読んだ人におすすめの記事

HI-FI COMPONENT 同じカテゴリの記事

精緻でミニマルなデザインとHi-Fiサウンドを両立したワイヤレス・ストリーミング・アンプ「Denon Hom…

飯田有抄のオトナ女子のオーディオ入門「オールインワン・ネットワークCDレシーバーRCD-N12を遊び尽くす」

カッティングエンジニアの北村勝敏さんにデノンのフラッグシップレコードプレーヤー「DP-3000NE」を試聴し…

カッティングエンジニアの北村勝敏さんにデノンのフラッグシップレコードプレーヤー「DP-3000NE」を試聴し…

レコードプレーヤーの新たなフラッグシップモデル「DP-3000NE」開発者 岡芹 亮インタビュー 後編