1978年、パリ。誕生したばかりの電子音楽。その未来的な音の響きに心を躍らせる青春音楽映画「ショック・ドゥ・フューチャー」

1970年代の音楽シーンにおいて、エレクトロ・ミュージックはごく一部のオタク以外に知られることのない音楽でした。今回デノンブログでご紹介する映画はそんなエレクトロ・ミュージックの黎明期に、電子音楽に魅せられた1人の女性ミュージシャンを描いた『ショック・ドゥ・フューチャー』(2021年8月27日よりロードショー)です。編集部Iと編集部Sのクロスレビューでお届けします。

8月27日(金)より新宿シネマカリテ、渋谷ホワイトシネクイントほか全国順次公開

『ショック・ドゥ・フューチャー』公式サイト https://chocfuturjp.com/

日本製のリズムマシンがテクノミュージックを育んだことを全世界に自慢したくなる映画!

「ショック・ドゥ・フューチャー」の舞台は1978年のパリ。1978年といえば日本ではピンク・レディーが「UFO」「サウスポー」「モンスター」と3曲がオリコン年間シングルチャートTOP3を独占した年であり、サザン・オールスターズが「勝手にシンドバッド」でデビューした年であり、アメリカではヴァン・ヘイレンの「ユー・レアリー・ガット・ミー」が出てきて全世界のギターキッズがぶっ飛んだ年でもあります。

このバンド全盛の時代にテクノポップは世界各地で生まれつつありました。日本ではイエロー・マジック・オーケストラ(YMO)もこの年に結成されています。それ以前にもパリにはシンセサイザー音楽の第一人者であるジャン・ミッシェル・ジャールがいましたし、日本が世界に誇るシンセサイザー音楽のパイオニア、冨田勲もいましたが、まだテクノポップというよりはシンフォニックな、ある意味アカデミックでもある音楽でした。そのシンセサイザーを使ったポップスが生まれようとしていたのが、1978年頃であり、テクノポップ誕生のカギとなったのが、映画にも出てくる日本製のリズムマシン、ローランドの「CR-78」です。

2019 Nebo Productions – The Perfect Kiss Films – Sogni Vera Films

この映画の主人公アナ(アルマ・ホドロフスキー)は壁一面ぎっしり詰まったシンセサイザーで真剣に音楽を作っていたのですが、完全に煮詰まっているようでした。そこに登場したのがはるばる日本から運ばれてきたローランドのリズムボックス「CR-78」でした。彼女が「CR-78」のスイッチを入れた途端に、大はしゃぎしながらシンセの鍵盤を弾きはじめ、やがて奔流のようにテクノポップが生まれてくる、その瞬間のゾクゾクするような感覚が追体験できるのがこの映画の醍醐味です。

思えばポップミュージックの歴史は楽器・機材の進化と深くリンクしていて、ロックはエレキギター(と本来は歪んではいけないのにあまりの大音量で使われたため音が歪んだギターアンプ)がなければ生まれなかったでしょうし、テクノポップもこの映画で描かれたような安価なシンセサイザーとリズムボックスがなければ生まれなかったのではないでしょうか。そしてその多くのシンセサイザーやリズムボックスはローランドやヤマハ、コルグ、カワイ、アカイといった日本の楽器メーカーが作ったものでした。その背景を考えると、テクノポップの最高峰の一つであるYMOが日本で生まれたのも必然だったのかもしれません。

ある取材で、私(編集部I)は海外の著名アーティストに「日本人は素晴らしい楽器を作っていることをもっと自慢した方いい。日本の楽器がなければ僕たちは音楽が作れなかった」と言われたことがありました。確かに考えてみれば、シンセサイザーやリズムボックス、そして電子ピアノの多くは今でも日本製がですし、ドラムもヤマハ、パール、タマ、カノウプスなど日本メーカーのものが世界中で使われています。またオーディオにおいても、日本のメーカーは存在感がありますし、特にAVアンプは、そのほとんどが日本生まれのブランドではないでしょうか。これって、実はすごいことだし、日本の音楽ファンとしては、もっともっと自慢していいことだと思いました。そしてこれからもまだまだ進化を続けるであろう音楽のために、日本のメーカーはアーティストたちの創造本能を刺激する楽器を作り、そしてアーティストたちが作った音楽を、最高の音で再生する素晴らしいオーディオ機器を作ってほしいと強く思いました。ぜひ映画館のスクリーンで、映画館のいい音で楽しんでいただきたいと思います。(編集部I)

可能性にあふれた未来への予感

空間にたゆたう電子の音を感じる映画

懐かしい形をしたデジタルの目覚まし時計、雑然としているけれどおしゃれなインテリア、起きてすぐ手探りするタバコ、ぼさぼさのロングヘア、スレンダーなボティにスラリとのびた手足、カセットテープからセローンのディスコ・クラシックな「Supernature」(1977年)が流れて踊りだす女の子…。フランス映画のおしゃれな匂いがぷんぷん! と、わくわくするような冒頭シーンが特徴の本作ですが、観終わった後はどこか良い意味で裏切られたな、と感じるものがありました。

というのも主人公の女の子、アナ(アルマ・ホドロフスキー)がひたすら音楽を作ることに没頭しているミュージシャンで、そこになにかきらきらとした恋愛めいたものや、フレンチシックなフファッションや、美味しそうなスイーツはほとんど(なにも)出てこないのです。ただひたすらに部屋にこもって音楽を作る女の子を、いつしかその部屋に自分(観客)も居座ってじっと見ている、という奇妙な感覚。パッと見はフレンチポップなかわいさがあるのに、中身は浮ついたものが何もない、そんな印象です。

1978年、日本ではイエロー・マジック・オーケストラ(YMO)が結成され、エレクトロ・ミュージックの幕開けとされたこの時代、フランスのパリに住む若き女性ミュージシャン、アナもその新しい未来的な音に魅せられたひとり。今ではジェンダーの平等性も当たり前に叫ばれる世の中ですが、当時は女性というだけで甘く見られた時代、アナも映画の中で不愉快な扱いを受けます。女性歌手は多くても、作曲家、それもエレクトロ・ミュージックを作っている女性ミュージシャンというと、世界的に見ても相当珍しい存在だったことは想像に難くありません。

アナが居候している部屋には、巨大なコックピットのようなシンセサイザーがあり、アナはひたすらそれをいじって鍵盤をたたいて音楽を作っているのですが、自分の背丈を超えるほどのマシンに向かうアナの後ろ姿がカッコいいんです。途中、ローランドの「CR-78」という、まるで四次元ポケットから出てきたような機械を見て、クリスマスプレゼントを貰った5歳児のように興奮するところもキュートです。

2019 Nebo Productions – The Perfect Kiss Films – Sogni Vera Films

電子音楽への探求心や情熱、ピュアで強い気持ちを持ってひたむきに音楽に向き合うアナの姿勢を見ていると、新しい時代の、新しい音楽を作っていくのは、こうしたたったひとりの女の子の(アーティストの)孤独な戦いでもあるのだなということを改めて感じました。可能性にあふれた未来への予感、アナが作り出す電子の音は空間をたゆたい、きらきらときらめいていました。

2019 Nebo Productions – The Perfect Kiss Films – Sogni Vera Films

また、劇中に流れる音楽や出てくるレコードが秀逸です。冒頭のシーンでは、女性パンク・ロッカーの元祖パティ・スミスのレコード「ホーセス」が出てきて、時代のムーブメントを作ったという意味で象徴的な女性ミュージシャンが出てくる演出ににっこりしてしまったし、レコードマニアなおじさん(ジェフリー・キャリー)が持ってくる、超マニアックな音源は、テクノ系の音楽オタクならニヤニヤしてしまうと思います。カセット、レコード、ダイヤル式電話、タバコ、パーティ、そんなレトロな世界が懐かしいと思う世代も、逆にすべてが目新しく感じる世代も楽しめる映画です。(編集部S)

Recommend for you. この記事を読んだ人におすすめの記事

OTHER 同じカテゴリの記事

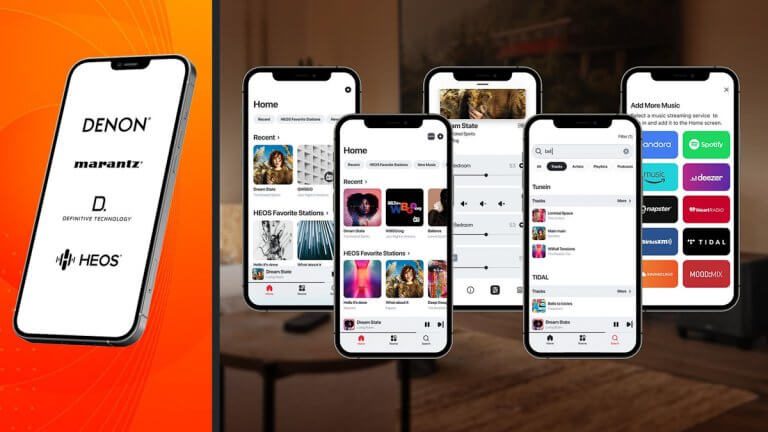

大幅にアップデートしたHEOSアプリを編集部で試してみた

自宅オーディオでApple Music Classicalを楽しもう DRA-900Hで聴くクラシック音楽

読む音楽「踊る大ハリウッド ケリー、アステアから考えるミュージカル映画の深化」 元来 渉 著

クラシック音楽ファシリテーター飯田有抄の高音質完全ワイヤレス・イヤフォン「Denon PerLシリーズ」レビ…

幻の音楽フェスの興奮がよみがえる! 映画「サマー・オブ・ソウル(あるいは、革命がテレビ放映されなかった時)」