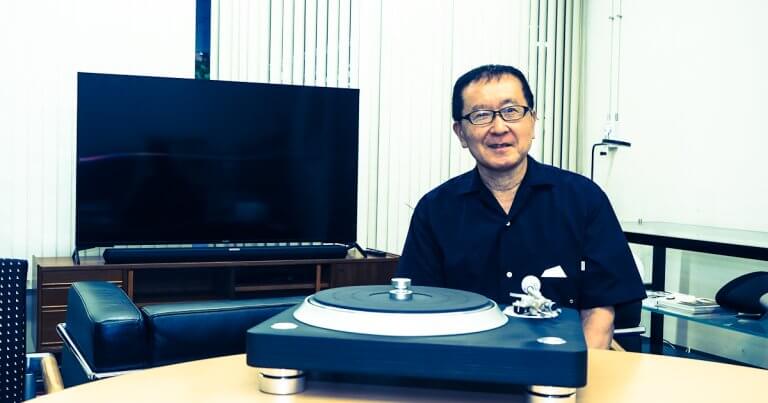

山内セレクションLIVE! 2021 TIAS編「80sニューウェーブを振り返る」

デノンオフィシャルブログの大好評企画、デノンのサウンドマスター山内が、いい音で味わってほしい音楽をご紹介する「山内セレクション」。今回は去る2021年11月7日に「東京インターナショナルオーディオショウ2021」のデノンブースで開催された「山内セレクションLIVE『80sニューウェーブを振り返る』」の様子をレポートします。

80年代のニューウェーブを振り返る意義

山内:(会場のみなさんにむかって)今日はようこそいらっしゃいました。今回はデノンブログでやらせていただいている、私が選ぶ音源紹介のコンテンツ「山内セレクション」をみなさんの前でやってみたいと思います。

●こんにちはデノンブログ編集部のIです。前回の東京インターナショナルオーディオショウでも、山内セレクションをライブで公開取材させていただきました。今回もよろしくお願いします。

●今回はテーマが設定されていると聞きました。

山内:今日は「1980年代のニューウェーブを振り返る」という企画で、80年代のUKロックの音源を集めました。オーディオ的にも楽しめる素材をたくさん用意したのでお楽しみいただきたいと思います。

●80年代のニューウェーブをテーマに選んだのはどうしてですか。

山内:最近の若いアーティストなどで80年代のニューウェーブを参照する人が多いなと思っていて、そのあたりの音楽を聴いたことがない若い人が多いだろうなということと、よく知っているという人には今、改めて聴いてもらいたいと思って企画しました。また、デノンのサウンドフィロソフィーとして「Vivid & Spacious」を掲げていますが、オーディオ的な意味でもニューウェーブ音楽はVividだなと思うところもあり、そんな観点から今回は選曲しました。

それと実は80年代初期って、音楽状況としては今のシーンの先駆けのようなところがあって、ニューウェーブが出てきた一方で同時に当時すでに60年代リバイバルがあったり、音楽ジャンルが流動化して、リスナー各々がそれぞれ好きな曲を聴くという今のような状況の元になった時期でした。その意味でも今、聴き直す価値があると思いました。

●オーディオの試聴会って、普通は定番というか、よく選ばれる曲をみんなで聴くことが多いと思うのですが、山内セレクションは非常にユニークな選曲なので、製品の音質だけでなくセレクション自体も味わっていただきたいと思います。 ところで試聴の前に機材の話をうかがいます。本日使用するのはどの機器でしょうか。

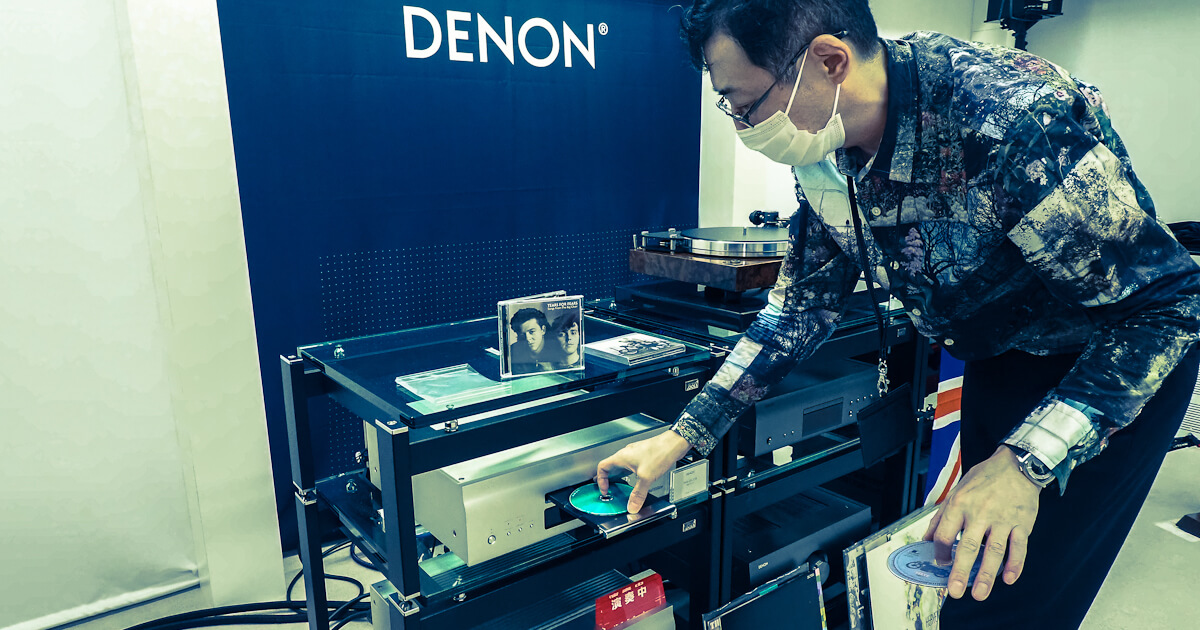

山内:CDブレーヤーがDCD-SX1 LIMITED、プリメインアンプもPMA-SX1 LIMITEDで、スピーカーはBowers & Wilkins の802 D3です。今日は素材的にアナログ盤が多くなりましたが、アナログレコードプレーヤーはPro-Jectの「Xtension9 TA」を使います。

●とても楽しみです。よろしくお願いします。

1. THE TIGHTS / CHINA’S ETERNAL

山内:最初はイギリスのパンクロックバンドでTHE TIGHTS(タイツ)というバンドのChina’s Eternalという曲を聴いてください。これは英国の「ZIGZAG」誌によるコンピレーションアルバム、「BUSINESS UNUSUAL」に入っている曲です。聴きどころは曲全体の構成と、シンセ風に聴かせるギター、ボーカルの存在感などでしょうか。なかなか面白い曲です。

●(試聴して)はじめて聴いたバンドの曲ですが、ユニークですね。勉強になります! こんど音源を探してじっくり聴いてみようと思います。次はどんな曲でしょうか。

2. XTC / BLACK SEA

山内:次はXTCです。この「Black Sea」というアルバムは、つい先日も聴いたんですけど、本当にすごいアルバムだなと思います。ビートルズより古いぐらいの感覚というか、実に英国らしいサウンドです。日本でこれに近い音楽と言うと、ムーンライダーズや鈴木慶一さんでしょうか。プロデューサーにスティーヴ・リリーホワイトを迎えたアルバムで、彼は80年代を代表するゲートエコーというドラムサウンドを使い始めた人ですが、ここでもドラムサウンドが凄いです。それとこのアルバムは曲のつなぎもすごくよく考えられていて、A面の1曲目と2曲目も同じキーで、1曲目が終わると2曲目が間髪を入れずに始まるのが実にスムーズで見事なので、ぜひ1曲目と2曲めの頭ぐらいまで聴いていただきたいと思います。

●(試聴して)これは今聴いてもあまりにカッコよくてシビれますね! 特にギターの音がとても生々しくてカッコいいです。録音的にもよく録れているのですか?

山内:そう思います。ニューウェーブ時代を代表するポリスのアンディー・サマーズのギターとはまた違う、独特なものがあります。これを初めて聴いたのは、学生時代に喫茶店で友人と試験勉強をしていた時でした。当時JBLのスピーカーでかかっていたんですが、衝撃を受けた記憶があります。案の定勉強どころではなくなってしまいました。

3. THE JAM / SMITHERS-JONES

山内:次はTHE JAMの「SMITHERS-JONES」という曲を聴いていただきます。このアルバム「Setting Sons」は79年にリリースされたものです。THE JAMというとロックンロールのイメージがありますが、この楽曲はストリングスをバックにポール・ウェラーが歌っているバージョンで、演奏がとてもいいですし、レコーディングもいいのでオーディオ的に楽しめます。

アーティスト名:THE JAM

アルバム・タイトル:SETTING SONS

●(試聴して)いわゆるイギリスのニューウェーブという印象とは違う、すごくストリングスのきれいなレコーディングで、録音もパンク/ニューウェーブとは思えない繊細さを感じさせてきれいです。

山内:かなりうまいストリングスのアレンジメントだと思いますし、もしかするとTHE JAMの周りにもビートルズのジョージ・マーティンにあたるような、クラシックの音楽的素養がある人がいたのかもしれませんね。ポール・ウェラーも意外とクラシックやジャズへの思いが強かったようです。

4. MATT BIANCO / WHOSE SIDE ARE YOU ON

山内:ということで、ニューウェーブも初期の元気いっぱいな感じの音から徐々に変わっていきました。その背景の一つには激しい音楽に人々が少し疲れてきたこともあると思います。内省的になったり、アコースティックな曲づくりやオーソドクスな曲調など。また当初はニューウェーブという枠で捉えられていたけれども、実はバックグラウンドとか音楽的な方向性は人それぞれなので、80年代後半になると多様化がより加速し、「ニューウェーブ」という言葉自体が使われなくなってきます。あらゆる音楽が流動的で交錯すると言うんですかね。その状況は昨今の音楽シーンと似ている気がします。で、次は多様化した中でラテンミュージック寄りの音楽性でヒットしたバンドをかけましょう。マット・ビアンコです。 このバンドはワールドワイドに活躍したので、よく来日もしました。バーシアというボーカルの女性が人気で、バーシアはその後ソロでも活躍しましたが、今日聴いていただくのは、男性ボーカルが歌う曲で「Whose Side Are You On?」 です。聴きどころは、ピアノのアレンジとかフレージングみたいなところの爽快さを感じていただければと思います。

アーティスト名:MATT BIANCO

アルバム・タイトル:WHOSE SIDE ARE YOU ON

●(試聴して)アナログ盤ですが、ちょっとビックリするぐらい音が良い音源ですね。

山内:これは84年ぐらいでしょうか。音圧もありながらすごい音がクリアで、アナログレコードの制作技術が一番高まっていた時期のアナログレコードですね。サウンド的にはシンセベースが特徴で新しさが演出され、そこがフィーチャーされている面白さもあります。

5. PAUL HAIG / Runnin’ Away

山内:次に聴いていただきたいのは、ベルギーのクレプスキュールというインディーズレーベルからリリースされたかなりマイナーなアーティストですが、ポール・ヘイグの一曲です。曲はスライ & ザ・ファミリー・ストーンの「Runnin’ Away」 という曲のカバーです。12インチの45回転盤ですが、このレコードを初めて聴いた当時、CDみたいにクリアな音だと感じました。ちょっと聴いてみてください。

アーティスト名:PAUL HAIG

アルバム・タイトル:HEAVEN SENT

●(試聴して)スライ & ザ・ファミリー・ストーンのカバーなんですね。でもクレプスキュールレーベルのサウンドは、やっぱり独特の質感があるように思いました。

山内:そうですね。クレプスキュールは、ちょっとクラシックっぽい曲があったりして、ヨーロッパらしさが感じられます。また当時ネオアコースティックブームというのがあって、その潮流の一つでもあると思います。

6. NEW ORDER / BLUE MONDAY

山内:次は、こちらも同じく12インチの45回転もので、ニュー・オーダーというバンドの「ブルー・マンデー」という曲です。これも当時ディスコでかけるリミックス盤が流行りました。聞いてみてください。

アーティスト名:NEW ORDER

アーティスト名:NEW ORDER

アルバム・タイトル:BLUE MONDAY

●(試聴して)めちゃくちゃかっこいいですね。電気グルーヴの元祖みたいな感じでしょうか。テクノの原型と本質を持っているような気がします。サウンドもタイトでした。

山内:このバンドは音楽スタイルが結構変化したバンドで、以前はもうちょっと地味なギターバンドみたいな感じだったんですけど、この頃から音楽表現が変わっていきました。ロックからテクノとかいろいろな音楽を変遷して、今も現役でやっていて、YouTubeで見ると動画によっては1億再生ぐらいは軽く超えているので、今でも世界的に人気があるようです。

7. TEARS FOR FEARS / Everybody Wants To Rule The World

山内:さて、残念ながらお時間ということで、いよいよ最後の曲になってしまいました。今回はニューウェーブ特集ではありますが、ユニークな曲も含めいろいろな音楽表現を持った曲を聴いていただきました。懐かしいなと思っていただいたり、逆にあまり聴いたことがなかったけど面白かったなと思っていただけると嬉しいです。最後の曲は80年代のヒット曲で、ティアーズ・フォー・フィアーズの「ルール・ザ・ワールド」を聴いていただきたいと思います。ニューウェーブに端を発し、そしてUKロックの枠を越えて、世界的に大ヒットとなりました。この曲は今聴いてもやっぱり良いなと思いますし、若い世代のアーティストでカバーする人もたくさんいます。

アーティスト名:ティアーズ・フォー・フィアーズ

アルバム・タイトル:Songs From The Big Chair

●(試聴後)大ヒットした曲で、当時も散々聴きましたがやっぱりいい曲ですね。ただ当時はこんないい音で聴いていませんでした。こんなにいい音だったんですね。

山内:そうなんです。今日はリマスターされたSACDで聴きましたが、このアルバムは色々なメディアソースがあり普通のCDやアナログ盤でも十分楽しめると思います。お持ちの方はぜひ聴き返していただきたいと思います。 というわけで、お時間となってしまいました。また機会があれば山内セレクションをライブでやってみたいと思います。

●山内さん、ありがとうございました。そしてデノンブースにご来場くださったみなさま、本日はありがとうございました。またどこかでお会いしましょう。

「山内セレクションライブ」終了後には音源のこと、機材のことで山内に質問が殺到!

(編集部I)

HI-FI COMPONENT 同じカテゴリの記事

飯田有抄のオトナ女子のオーディオ入門「オールインワン・ネットワークCDレシーバーRCD-N12を遊び尽くす」

カッティングエンジニアの北村勝敏さんにデノンのフラッグシップレコードプレーヤー「DP-3000NE」を試聴し…

カッティングエンジニアの北村勝敏さんにデノンのフラッグシップレコードプレーヤー「DP-3000NE」を試聴し…

レコードプレーヤーの新たなフラッグシップモデル「DP-3000NE」開発者 岡芹 亮インタビュー 後編