デノンからレコードプレーヤーの新たなフラッグシップモデル「DP-3000NE」登場!

2023年10月、デノンから新たなレコードプレーヤーのフラッグシップモデル「DP-3000NE 」が発売されました。デノンオフィシャルブログではDP-3000NEのプレゼンテーションやサウンドマスターによるサウンドデモが行われた新製品発表会の様子をレポートします。

ダイレクトドライブ・レコードプレーヤー「DP-3000NE」の新製品発表会は、川崎のディーアンドエムホールディングス本社ビルにて行われました。製品のプレゼンテーションは国内営業本部 営業企画室 田中が行いました。

※DP-3000NEの発表会はディーアンドエムホールディングス本社にて人数を限定し複数回実施されました。

DP-3000NEの製品コンセプトは「深いアナログ体験を、より多くの音楽愛好者へ」

田中:本日はデノンから発売されるダイレクトドライブ・レコードプレーヤー「DP-3000NE」をご紹介します。デノンは現行のレコードプレーヤーとしてはDP-29からDP-450USBまで5モデルをラインアップしていますが、DP-3000NEはそれらのモデルの頂点に位置するフラッグシップとなるモデルで、10月上旬発売、希望小売価格 385,000円(税込)となっています。

国内営業本部 営業企画室 田中

田中:まずコンセプトからお話します。皆さんご存じのように、もちろんレコードプレーヤーのエントリーモデルでも手軽にアナログレコードを味わうことはできます。しかしそのアナログ体験とDP-3000NEによるアナログ体験では、深さが違います。その「深いアナログ音楽体験を、すべての音楽を愛する人に」がDP-3000NEの製品コンセプトです。

昨今はレコードプレーヤーにも、カートリッジにも非常に高価な製品が増えています。オーディオは趣味の領域ですから、価格を含め様々な楽しみ方があるとは思いますが、例えば数百万円という高価な製品を作ることは、デノンのやることではないと考えました。ですので、フラッグシップモデルのDP-3000NEも385,000円と、頑張れば買えるといったような価格を目指しました。そしてその価格で「アナログレコードならではの深い体験」ができる製品を作りオーディオファンに問いたいと考えました。

50年ぶりに復活した伝説の品番「DP-3000」

田中:次にDP-3000NEという品番についてご説明します。デノン、かつての「デンオン」は、もともとは業務用音響機器のメーカーです。放送局で使われてきたレコードプレーヤーは、その多くが弊社の製品でした。そんなデンオンが1970年、民生オーディオ機器の市場に参入するにあたって、初めに投入したのがステレオのMCカートリッジ「DL-103」です。このモデルは50年以上たった今も変わらず現役で生産されています。

このDL-103は、元々は放送局でのアナログレコード再生のために開発された放送局専用のカートリッジでしたが、一般向けの販売がスタートすると瞬く間に市場を席巻しました。その成功を受けてデンオンは矢継ぎ早にアナログプレーヤーを発売します。それが放送局用のターンテーブルを民生用にアレンジしたDP-5000です。その後民生用に必要な性能を維持しながら約40%のコストダウンを実現したDP-3700、DP-3000を発売しました。これが爆発的なヒットになりました。このモデルがデンオンブランドのオーディオコンポーネントの基礎を築くモデルになりました。これが今から遡ること約50年前の1972年のことです。

過去の製品の詳細はデノンミュージアムでご覧いただけます。

DENON Museum – Model History – カートリッジ

DENON Museum – Model History – レコードプレーヤー

DP-3000NE発表会資料

田中:約半世紀もの時を経た今、プレミアムレコードプレーヤーをデノンにとっては象徴的な3000番という品番で、アナログ復活の願いを込めて復活させる。しかもより多くのアナログ愛好家が楽しめる価格で実現する。そんな思いを背負って生まれてきたのがDP-3000NEです。DP-5000は新卒の初任給が46,400円だった1970年代当時で68,000円。そしてDP-3000NEも、今の初任給は21、2万というところでしょうから、初任給の1.5カ月から2ヶ月の間ぐらいの385,000円と、頑張れば買える価格帯に設定しました。

DP-3000についてはデノンブログの以下のエントリーもぜひご覧ください。

デノンのレコードプレーヤーの代名詞「ダイレクト・ドライブ方式」を採用

田中:DP-3000NEの製品の特長ですが、まずデノンのレコードプレーヤーといえば「ダイレクト・ドライブ」です。デノンは放送局のターンテーブルで圧倒的なシェアを占めていましたが、その理由はダイレクト・ドライブにあります。というのも放送局は放送機器の採用にあたり非常に厳しい要求事項があります。それは次の4つです。

- レコードを正確に回転させること

- 負荷に対する安定性

- 使いやすい

- 高い信頼性

これらを全て実現する最適解、それがダイレクト・ドライブです。

もちろんレコードを正確に回転させることはベルト・ドライブでも可能です。しかしスタート直後から回転ムラがなく、振動がなく、クイックスタートできる方式。それがダイレクト・ドライブです。べルトドライブの場合、回転が安定するまでに少し時間がかってしまいます。

次に、「負荷に対する安定性」は、どんな回転数であっても、負荷による速度変化がないことを意味します。33、45、78、全ての回転数において、安定した速度で回転するということです。負荷とは針先による負荷以外のすべて、温度によって変動する負荷、ベアリングのごく僅かな負荷も含まれます。ここにも民生とは桁違いの精度が求められます。

三つ目の「使いやすい」は放送局のスタッフはオーディオマニアではありませんから、誰でも簡単に操作できる必要があります。

そして最後の「高い信頼性」はまさに放送局ならではで、どんな時でも壊れてはダメ。プレーヤーの故障は放送事故につながります。ですから長時間の安定動作、操作ミスをしても壊れない、メンテナンスが容易で、性能や精度のばらつきが少ない。これらが求められました。

ベクトル制御法を採用した3相16極DCブラシレスモーターを搭載

田中:さて、そのダイレクト・ドライブのモーターです。以前のデンオンのレコードプレーヤーではACモーターを使っていましたが、昨今ではもうレコードプレーヤーに使えるACモーターを作ることが難しいということでDCモーターを採用しました。ただし制御法が当時に比べて劇的に進化しています。「ベクトル制御法」という電流制御法で、低速から高速まで回転を効率良く制御できる優れた技術です。特に低速でのスムーズなモーター制御にはベクトル制御が最適と言われています。DP-3000NEはこのベクトル制御によるDCモーターを採用しことで、省エネ、かつきめ細かなトルク制御を可能としています。

DP-3000NE発表会資料

完全オリジナルの新型トーンアームを搭載

田中:長年オーディオを愛用されている方々にとって、DP-3000NEのトーンアームは「ああ、デノンらしいね」と感じていただけるデザインになっているかと思いますが、実は従来のトーンアームの設計をただなぞったものではなく、完全に新規で開発されたものです。

アナログプレーヤー設計の基本原則は長い時間をかけてすでに確立されていますが、今回のDP-3000NEでは、デノンが培ってきたアナログ技術をさらに進化させるプロセスに取り組みました。

デノンの以前のターンテーブルやトーンアームや設計図の多くはデノンの白河オーディオワークスに保管されていました。2011年の東日本大震災で多くの資料が失われてしまいましたが、レコードプレーヤーの開発エンジニアである岡芹が白河に足を運び、できる限りの設計図を回収して保存していました。DP-3000NEの開発に当たっては、これらの設計図を再度見直し、不明点があればOB設計者に詳細を尋ねながら、新規のトーンアームの設計を行いました。

当然のことですがトーンアームの精度には徹底的にこだわりました。外観はデノンらしいシンプルなデザインで、意匠としての美しさも追求しました。また、トーンアームには高精度な調整機能も備わっています。レバーを前後にずらすだけで高さの調整が可能で、その機構は一眼レフカメラのレンズと同様のものです。非常に高精度な調整が可能であると同時に扱いやすい、シンプルな操作感にもこだわっています。

DP-3000NE発表会資料

田中:インサイドフォースキャンセラーにはマグネット方式を採用しました。さらに、周波数特性におけるピークとディップを解消するため、このトーンアームはアームパイプがフローティング方式で取り付けられています。このアームの機構設計については、詰め物やダンピングテープを使用するアプローチも検討しましたが、音質面を最重視し板バネを使用したフローティング方式としました。その結果として、ピークやディップのない理想的なトーンアームが完成しました。

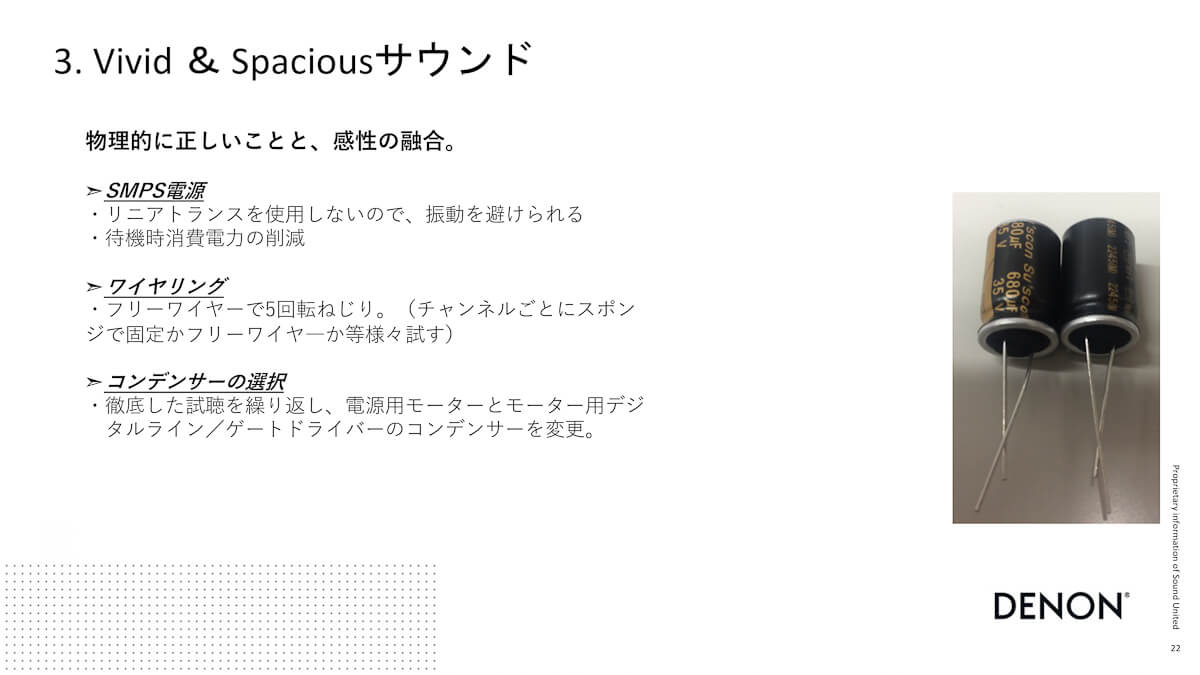

「Vivid&Spacious」なサウンドによる深いアナログ体験

田中:3つ目は音質についてです。製品作りにおいてエンジニアリングチームは、徹底的にサウンドの正確性にこだわりました。そこに、デノンの全製品の音質に責任を持つサウンドマスターの山内は、音楽的な感性を加えました。DP-3000NEから再生される音楽をより魅力的にするために、さまざまなことが行われています。そのいくつかをご紹介します。

たとえばプラッターです。DP-3000NEのプラッターの素材にはアルミが選定されました。単一の素材では共振しやすくなってしまうので、ダンピングのために裏面にゴムのシートを貼り付けることが提案されましたが、音質評価でゴムはすぐに却下されました。代わりに開発チームからは鉄、亜鉛、ステンレスなどが提案されました。山内がその中から最終的に選択したのはステンレスでした。そして、プラッターの厚みやサイズに対しても様々な試行錯誤が行われました。さらに固定に使用するビスにも選定時間が割かれ、最終的に銅メッキのビスが採用されました。このようにプラッターだけでも徹底的なこだわりが込められています。

DP-3000NE発表会資料

田中:またキャビネットについてもボックスタイプから、一枚の板材から基板やモーターを収める部分だけをくり抜くソリッドタイプに変更されました。これにより剛性が向上し、音質向上に貢献しています。またフットは制振のためにスプリングとラバークッションを内蔵した構造となっており、個別に高さの調整も可能なので、ターンテーブルを水平に保つことができます。

DP-3000NE発表会資料

田中:その他のパーツや電源にも工夫が凝らされています。例えばSMPS電源(スイッチング電源)が採用され、電源回路からの振動が減少しています。また、スイッチング電源により待機時の消費電力が抑えられるというメリットもあります。ワイヤリングについても注意が払われており、アームからRCA出力までのケーブルにも改良が施されました。ケーブルはその取り付け方まで細かく指定されています。

DP-3000NE発表会資料

田中:使い勝手においては、シンプルさを徹底的に追求しています。電源スイッチは存在しません。コンセントを挿せばスタンバイ状態に入りますが、待機電力は極めて低く0.3W以下です。回転数は33、45、78回転に対応します。またレコードに針を落とす行為は非常に感覚的なものですがDP-3000NEでは針を落とす高さを32mmに設定しました。これは多くのオーディオファイルにとって使いやすい高さとされています。このDP-3000NEはデノンの高い品質基準に従い、音質、デザイン、使い勝手、すべての面で新しいフラッグシップモデルと呼ぶにふさわしいレコードプレーヤーになっています。それでは試聴室に移動して音質をご確認ください。

サウンドマスター山内によるDP-3000NEのサウンドデモ

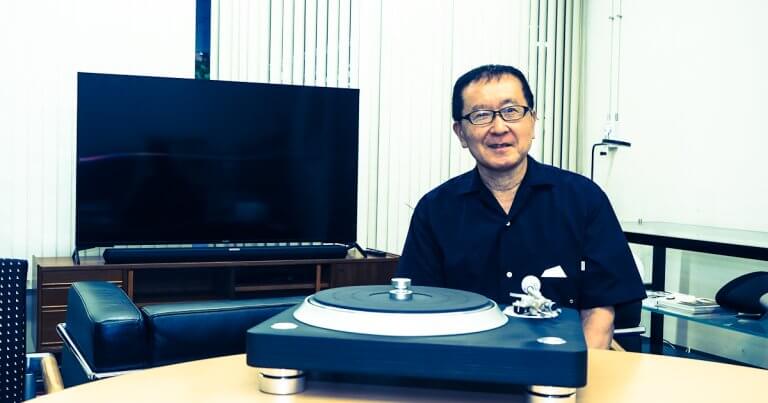

プレゼンテーション終了後は試聴室に移り、DP-3000NEを試聴しました。デモンストレーションはデノンのサウンドマスター、山内慎一が行いました。

サウンドマスター山内慎一

試聴では、ドナルド・フェイゲンやリッキー・リー・ジョーンズ、スクリッティ・ポリティなどのアナログレコードが再生されました。1980年代後半の、最もアナログレコードの音が良いとされた時代の音を、見事にDP-3000NEは再生。なるほどこれが今まで味わえなかった「深いアナログ体験」なのだと実感できました。

サウンドマスターの山内さんによれば評論家の先生方からも大変好評で、一部「(価格設定が)安すぎるのではないか」という発言もあったのだそうです。

オーディオショップやこの秋冬のオーディオイベントなどでそのサウンドをお確かめください。

(編集部I)

Recommend for you. この記事を読んだ人におすすめの記事

HI-FI COMPONENT 同じカテゴリの記事

精緻でミニマルなデザインとHi-Fiサウンドを両立したワイヤレス・ストリーミング・アンプ「Denon Hom…

飯田有抄のオトナ女子のオーディオ入門「オールインワン・ネットワークCDレシーバーRCD-N12を遊び尽くす」

カッティングエンジニアの北村勝敏さんにデノンのフラッグシップレコードプレーヤー「DP-3000NE」を試聴し…

カッティングエンジニアの北村勝敏さんにデノンのフラッグシップレコードプレーヤー「DP-3000NE」を試聴し…

レコードプレーヤーの新たなフラッグシップモデル「DP-3000NE」開発者 岡芹 亮インタビュー 後編