DENON HOME開発者インタビュー

シックなデザインのコンパクトボディからは想像もできないような迫力ある高品位サウンドを再生するネットワークスピーカー「Denon Home 150」「Denon Home 250」。今回はその高音質の理由やDenon Homeならではの楽しみ方について、開発者の斉藤さんにインタビューしました。

GPDライフスタイルエンジニアリング 斉藤天伸

デノンが考えるネットワークスピーカーのサウンドとは?

●まず製品の概要について教えてください。Denon Homeはどんな製品なのでしょうか。

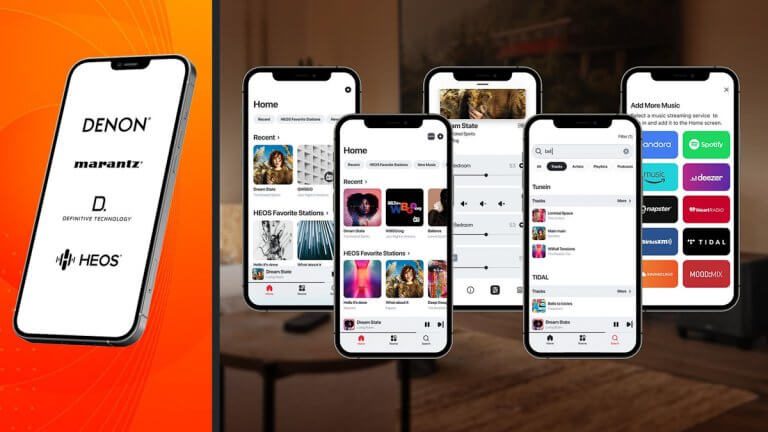

斉藤:ネットワークスピーカーというジャンルの製品になります。「HEOS」という、われわれ独自のネットワーク技術を使ったスピーカーで、Wi-Fiネットワークと接続し、Amazon Music HDや、AWA、Spotify、SoundCloudなどの音楽ストリーミングサービスを高音質で再生します。

●Denon Homeには2つのモデルがありますね。

斉藤:コンパクトなモノラル構成のDenon Home 150と、ステレオ構成のスピーカーを搭載したDenon Home 250の2モデルがあります。Denon Home 150に関してはホワイトとブラックの2種類が用意されています。

モノラルのDenon Home 150(左)とステレオ再生が可能なDenon Home 250(右)

●Denon Homeはどんなコンセプトで開発されたのでしょうか。

斉藤:本格的なオーディオシステムでセッティングやアクセサリーにも気を使って高音質を追求したいというニーズの一方で、カジュアルにいい音を楽しみたいというニーズがあります。Denon Homeはそういった要望にお応えできるように、音楽ストリーミング配信や音声コントロールなどトレンドの機能を盛り込みつつ、デノンらしい高音質を実現するという目標の下で開発されました。製品の位置づけとしては従来HEOSブランドで販売していたスピーカーを置き換えるものになります。Denon Home 150のベースがHEOS 1、Denon Home 250のベースが国内では発売しませんでしたがHEOS 5というモデルです。

●今回はHEOSブランドからDenon Homeという名前になったのはどうしてですか。

斉藤:まずHEOSというブランドがネットワークのテクノロジーネームへと変遷したということもあります。それから、やはりオーディオブランドとして「デノン」は定評があります。日本もそうですがヨーロッパでも高い評価を得ていますので「デノン」ブランドを冠することになりました。

Denon Home 250

もちろんデノンのロゴを付ける以上、音質面ではデノンとして妥協のない音、いわゆる「デノンサウンド」として成立するクオリティが要求されますし、お客さまはそれを期待されるわけです。その期待に応えるべく音質を徹底的に磨き上げるということがDenon Homeの開発における最優先課題でした。

●斉藤さんが考える「デノンサウンド」とは、どういうものですか。

斉藤:デノンのサウンドフィロソフィーは「Vivid & Spacious」です。それをスピーカーに求められる要素として私なりに理解しているところで言えば、情報量が豊かで音離れがよく、音像の定位がしっかりと安定していること。そのうえで、決して平面的でなく空間表現力が高いことだと考えています。

Denon Home 150

●いわゆる音場感に関して言えば、いま世の中にある多くのBluetoothスピーカーやスマートスピーカーは、音が全方位に拡がる、音が部屋中を満たすという傾向が強いと思います。そんな中、Denon Homeの音は音にしっかりと指向性があり、音像が明確に定位していると感じました。

斉藤:それが先ほど申し上げた「デノンらしさ」だと思います。もちろん全方向に聴こえるサウンドも否定はしませんし、音楽を気楽に聴くにはそういう音は「あり」だと思うんです。でも我々がデノンブランドで作るスピーカーの音は、それではないと思っています。「デノン」というブランドに信頼を置いていただいている方々の期待を裏切らないのが、明瞭な音像と自然な空間表現を両立したサウンドです。

DENON HOMEがコンパクトなのに高音質な理由

●Denon Homeの音は、サイズからは信じられないスケールの音が出ていると感じました。音響設計上どんな工夫があるのでしょうか。

斉藤:スピーカーユニットとしてはDenon Home 250はステレオ2ウェイ+パッシブラジエーター、Denon Home 150はモノラルの2ウェイということで構成としてはベースモデルを引き継いでいますが、一つ一つの要素をブラッシュアップしました。

たとえばDenon Home 150はウーハーが前より一回り大きい89mmコーンウーハーを搭載しています。それによって前よりもパワー感がある低音が出せるわけですが、中高音を再生するツイーターもサイズをアップさせ、クロスオーバー周波数を下げることで空間表現力の向上に一役買っています。

↑スピーカーユニットが見えるように前面のカバーを外したDenon Home 150(左)とDenon Home 250(右)

↑Denon Home 250の背面に搭載された13.3mmの大型パッシブラジエーター

斉藤:またDenon Home 250はユニットのサイズやレイアウトなど、基本的には海外で音質評価が高かったベースモデルの構成をそのまま引き継いでいますが、今回スピーカーユニットの設計を一新しました。また、大口径のウーファーとパッシブラジエーターの強力な振動を受け止めるために、ユニット同士が支持しあうように構造面で改善を盛り込んでいます。

●大きいユニットが入れば、低音は出しやすくなるということなのですか。

斉藤:ユニットの口径だけではなく、多様な要素を破綻なくバランスさせなければいけないんです。たとえば、エッジやダンパーといったサスペンションの設計も非常に重要です。振動板の可動域を稼ぎ、ストロークを大きくとれるようにしながら、前後の動きの対称性も考慮しなければなりません。ちょっとした寸法や形状、あるいは材料選択の違いで性能や特性に影響するので、かなり気を使う部分です。

↑指を差している部分がDenon Home 250のウーハーのスピーカーユニットのエッジ部分。今回の機種のためにサスペンションの設計も一新された。

●スピーカーの音の決め手はユニットの大きさだけではないんですね。

斉藤:もうひとつはエンクロージャーの容積、つまり箱の大きさも非常に重要です。Denon Homeはいずれもスクエアな形状になっていますのでシンプルであると同時に、エンクロージャーの容積も最大化できます。

また、あまり目立ちませんが機構的に言うとスピーカーを搭載している面の形状、いわゆるバッフル面も重要です。この形状でウーハーとツイーターの音のつながり感がコントロールできますし、音の拡がり方、音波の波面や指向性もバッフル面でコントロールするので非常に重要な部分です。

↑指を差している部分がDenon Home 150のツイーターのバッフル面。バッフル面の形状で音の拡がり方がコントロールされる

●Denon Home 250のツイーターはステレオだからそれぞれ左右に振られているのですか。

斉藤:そうなんです。本来的には豊かなステレオ感を得るためにはスピーカーユニットの距離が離れている方がいいのですが、一体型だと限界があります。そのため左右のツイーターをそれぞれ外側に17度ずつ外側に振って一体型でもできるだけ豊かなステレオ感を得られるようにしました。

↑Denon Home 250のツイーターはより豊かなステレオ感のために17度外側に振られている

●試聴の際にステレオ感が豊かでビックリしましたが、そういうことなのですね。

斉藤:もちろん、最終的な音質チューニングでDSPによる処理も加えているので、その効果によるところもあります。我々は信号処理についても長年培った豊かなノウハウを有している自負もあります。しかし、それが効果を発揮するのもスピーカーとしての基本的な性能が伴ってこそです。Denon Homeはいままでデノンが培ってきたさまざまな技術を投入することで、小型ながらスケール感のあるサウンドを実現しています。

手を近づけるとボリュームが表示される未来的な操作感

●Denon Homeの特長のもう一つは、シックなデザインだと思いますが、これはどんなコンセプトだったのでしょうか。

斉藤:ベースモデルとなったHEOSは先進性を感じさせるやや尖ったデザインだったのですが、Denon Homeはオーディオとしての佇まいを持ちながらも、よりシンプルでシックなデザインになっています。自らを主張しすぎないデザインなので素直に色々なものに溶け込んでいくことができ、暮らしのさまざまな空間にマッチすると思います。

●Denon Homeにはほとんどボタン類が見当たりませんね。

斉藤:Denon Homeは徹底してシンプルな佇まいを目指し、デザイン的にうるさいと感じられる要素は排除しています。音量調整などの操作は天面にあるタッチパネルで行いますが、印刷などはなく手を近づけるとパネルが光るように設計されています。操作するときだけボタンが表示され、それ以外の時はスイッチがあることを意識させないようにできています。

↑通常時にはタッチパネルには表示がない

↑手を近づけるとボリュームや曲送り、お気に入りの入力ソースをワンタッチで呼び出せる3つのクイックセレクトが表示される

斉藤:物理的なスイッチ類がないとうことは、実は音質面にも大きく貢献しています。スピーカーは内部で必ずスピーカーユニットが動きますから、どうしても振動でスイッチ類などがガタガタと鳴ったり、パーツが動いて余計な音が出たりすることがあります。でもDenon Homeにはそうした心配がないので、より音に集中した設計が行えました。

DENON HOMEは新しいリスニングスタイルのためのスピーカー

●Denon Homeでストリーミングを聴いていると「これが新しいリスニングスタイルなんだな」と感じます。

斉藤:海外ではすでに一般化しているんですが、日本でもいよいよ「サブスク」という言葉が一般化してきました。音楽サービスは特に先行しますから、若い世代を中心に、ストリーミングサービスで音楽を聴くということは当たり前になっているのではないでしょうか。

サウンドクオリティとしても、MP3のような圧縮音源だけでなく、Amazon Music HDなどはすでにCD並み、あるいはCD以上の音質でストリーミングサービスを行っています。もう、音楽はそういう時代に突入しているのだと思います。

●スマホで音楽を聴くというのは、もう当たり前のことですしね。

斉藤:そうですよね。ただ外ではスマホとヘッドホンで音楽を聴いている人たちも、家ではもっといい音で音楽を聴きたいのではないでしょうか。そんな時、アプリで簡単につなげて、すぐにいい音で音楽が聴けるDenon Homeはとても便利です。ぜひそんな方々にお勧めしたいと思います。

●Bluetoothスピーカーは世の中にたくさんありますが、HEOSとBluetoothでは音質的に違いはあるんですか。

斉藤:HEOSはWi-Fiを使いますから、Bluetoothと比べて扱える信号の容量がはるかに大きいので音質的に有利です。それにBluetoothですと電話がかかってきたら、スピーカーから電話が鳴ってしまいますが、HEOSではそういうこともありません。とはいえDenon HomeはBluetoothにも対応していますので、Bluetoothスピーカーとしてもご使用いただけます。

それとBluetoothは基本的に一対一での通信ですが、HEOSはアプリを使うことで、たとえばリビングのDenon Homeと寝室のDenon Homeで同じ曲を流すとか、ステレオモードで2台のDenon Homeをコンパクトなステレオシステムにする、といった使い方もできます。

●最後に開発者としてどんな風にDenon Homeを使ってもらいたいですか。

斉藤:Denon Homeは家のどこにも置ける小型でシンプルなデザインですし、スマホのアプリで簡単に使えますから、ぜひ多くの人に音楽を聴いてもらいたいと思います。デノンらしい高音質も味わってもらいたいですね。とはいえ音は実際に聴いてもらわないとわからないので、ぜひ一度お店で聴いていただければと思います。

●実際、かなり迫力のあるサウンドが出てきますので、私としてもぜひ実際に音を聴いていただきたいと思います。ありがとうございました。

(編集部I)

Recommend for you. この記事を読んだ人におすすめの記事

OTHER 同じカテゴリの記事

オーディオ文化を培う「北陸オーディオショウ」を主催する富山市のオーディオショップ「クリアーサウンドイマイ」訪…

クラシック音楽ファシリテーター飯田さんの「プレイバック! オーディオコンサート@ラ・フォル・ジュルネTOKY…

【無人島CD】デノン国内営業本部のSが無人島に持ち込む究極の一枚とは?

大幅にアップデートしたHEOSアプリを編集部で試してみた

自宅オーディオでApple Music Classicalを楽しもう DRA-900Hで聴くクラシック音楽