SX1 LIMITED EDITIONのレビューをレビューする(後編)

デノンのHi-Fiな新たなフラッグシップモデルSX1 LIMITED EDITIONが発売されて3ヶ月。オーディオ専門誌やオーディオ系のウェブサイトでも数多く採り上げられ試聴会でも多くのお客さまに聴いていただきました。今回のデノンオフィシャルブログではサウンドマネージャー山内が、SX1 LIMITED EDITIONへの感想やレビューを紹介しながら、さらにそこにコメントを加えていくという「レビューのレビュー」を行いました。その後編を、ぜひご覧ください。

前編より続く

SX1 LIMITED EDITIONは音楽性を持っている

●前編では「色彩感」についてお話しいただきましたが、色彩感の次にキーワードとなったのはどんなものだったのでしょうか。

山内:「音楽性」ですね。複数の評論家の先生が「音楽性」という言葉を使っています。これに関連して一番印象的だったのが

静寂だが艶やかでリリカル。

ある著名な評論家の方の一言です。表現自体も素晴らしいし、よく言い当ててくださっていると感じました。この「静寂」とは当然S/Nがいいということですが、付帯音が少ないという側面もあります。音の純度を上げていかないと、その地平には到達できませんが、純度を上げた結果、静寂だが音がつまらない、無機質な音になってしまう場合もあり得ます。しかしSX1 LIMITED EDITIONは静寂でありながら、音が生き生きしているという点を、たった一行で見事に捉えていただいたと思っています。

開発において、いつも考えていたことがありました。それは何か美の感覚やエレガンスというものがトップノートとして浮かび上がってくる音にしたいということでした。言葉は違いますがそういう感覚を実感していただいたように思えます。

山内:また「理詰めでは再生できない音」といったコメントをされた方もいらっしゃいました。

まさにヴィヴィッドです。本当に朗々とアーティストが楽しそうに歌っているのが伝わってくる。再生能力が高いのに決して分析的ではなく、音楽を生き生きと再生することができています。理詰めで作った解像度一辺倒のオーディオでは、こういう音は絶対出ませんね。そういうのは最初の10秒くらいは「すごい解像感だ」と思って喜ぶけど、音楽として楽しく聴けないっていうパターンがありますが、その正反対だと思います。

以前は音がメロディアスに聴こえればそれが音楽性なのかなと思っていたけど、どんどん性能を上げていった時に、最後に得られる音楽性っていうのがあるんですよ。それが聴こえてきます。

この感想は、オーディオで音楽をこういう風に聴きたいという明確なイメージがある人ならではのこだわりや琴線に触れることができたということを実感させてくれます。

●音楽性が高い、という評価は素晴らしいと思います。では実際には音質評価においてどのようなことをして「音楽性」を追求するのですか。

山内:おそらく普通の場合は決まった音質評価用の曲があり、ノイズやフォーカス感、この部分のこの音が聞こえるか、ということをチェックしていくのだと思います。もちろん私もそれはやりますが、それに加えていろんな曲を聴いてみる、自分が好きな曲を聴いてみるということに長い時間を割きます。 時には2時間以上ただ聴き続けるだけの時もありますが、何か次の作業を進めるうえでの方向性や手がかりを模索している状態だと言えます。こうしていると必然的に音楽再生によりフォーカスされていくように思います。

●試聴会や発表会でも、山内さんのデモンストレーションでは、かならずテクノやアンビエントミュージック、ハウスなど新しい音楽を使われていますね。

山内:それについてはこんなことを言ってくれた方がいました。

今まで自宅等でクラシックやオーディオ向けのコンテンツと、テクノやエレクトリカルなジャンルをいっしょに再生すると違和感がでてしまう。特に低音の再現など。これがSX1 LIMITED EDITIONのデモでは全く違和感なく両立して再現されてしまうのに驚いた。

山内:私はクラシックも、テクノミュージックも、音楽の再現という意味では両者は本来同じものだと捉えています。そして一つ言えるのはVividやSpaciousを突き詰めていくと、ニュートラルな所に行きつくということです。そのニュートラルな状態こそが、あらゆるジャンルの音楽にとって、真価や特徴が最大限に発揮できる状態だと思っています。

田中:ある編集者の方で「新しいオーディオ機器を試聴するときは『さあ聴くぞ』と思って聴きに行くんですが、SX1 LIMITED EDITIONは音楽のほうから聴き手のほうへ来てくれる」とおっしゃった方がいらっしゃいました。これも優れた音楽性を持っていることの表現の1つではないでしょうか。

山内:いい言葉ですね! ありがとうございます。

似た意味ですが、例えば音楽性について、LIMITED自体に音楽性もあるとは考えますが、元々はコンテンツそのものが持っているものということです。つまりLIMITED はリスナーに音楽性を想起させるきわめて透明な存在であるということです。音楽から想像力や臨場感を感じるうえで邪魔になるものがないということですね。

いい意味で「オーディオらしくない」

●いわゆるオーディオファイルが好む優良録音盤にこだわらず、さまざまな音源からさまざまな音楽性が引き出されるということですね。

山内:そうなんです。私はいわゆるオーディオ的な『行儀良さ』から脱却したいと思っていて、SX1 LIMITEDでは今までよりうまく克服できたように思います。作曲や音楽制作も行うオーディオ評論家の先生が来られた際、

“音楽サイドから見たオーディオというと若干違和感を感じるケースが時々あるが、SX 1LIMITEDではそこのギャップがない“ ということを言われていました。音楽系の人が聴きたいと思う音がきけるそうです。

私の分析ですが、例えば音楽サイドの人が、曲を聴いているうちにオーディオのキャラクターが支配的になってしまうところがあると、元々自身が持っていたイメージとやや異なる不自然さを感じるのでしょう。これが違和感の正体だと思います。このあたりを克服でき ”ニュートラルな地平” にくると様々な音楽ソースを純粋に楽しめるようになります。あるミュージシャンの方に音楽を安心して聴ける音だといっていただきました。

●『オーディオ的行儀良さ』とは、具体的にはどういうものでしょうか。

山内:オーディオとしての存在感にウェイトを置くということでしょうか。あくまで一般例ですが、若干低音の量やアタックなどを強調したり、高域はやや丸め込んだりすることなどです。また時にはノイズ感の排除にフォーカスし過ぎ、微細なニュアンスを失ってしまうケースもあるように思います。丸めるとある意味中庸的になる場合もありますが、そこに囚われすぎると見失うものがあります。音楽の展開や反応性といったものに追従できなくなるからです。また逆にかえってオーディオ機器のキャラクターが強くなってしまう音になったりもします。

●確かに音にはアタック以外にも色々な状態がありますね。

山内:そうですね。音楽を波形で考えた時、立ち上がり(アタック)から持続(ディケイ)、そして徐々に消えてゆく(サスティン)という振る舞いがあり、それぞれを忠実に再現することが重要だと思います。また音源によってはスパッと出てスパッと消えるものもあります。これらがグルーブやリズム、タイミングといった要素につながり、これも音楽には重要な要素となります。

ある人は、雑誌のレビューで次の様に語っています。

デュナーミク(演奏上の強弱の表現)が見事で、リズム的にもタメや食って入ってくるところのタイム感が素晴らしい。

もう1点、よく言われるのは迫力はあるが押し付けがましさがないという点。

“最初はパンチや押し出しが少ないように感じたが、時間がたつと変な押し出しがなく自然な音と感じてきた” などです。

これも “いい意味でオーディオらしくない” という一例ですが結局は音楽性と関連すると思います。

音質評価ではバイオリンの音色を重要視している

山内:音色の面で言うと、私が印象的だったのはこのレビューでした。

弦楽器の艶やかな音色は本機の美点で、旋律は弱音でも音が委縮せず、実在感を伴って浸透してくる。特に高弦と木管は表情豊かに良く歌う。

これも素敵な文章です。実は私もバイオリンの音をとても重視しています。なぜかというとバイオリンは倍音が見えやすい楽器なのでいつも優先的に聴いています。弦というとオーケストラの弦のセクションを基準にしている方もいますが、私の場合はソリストとセクションをわけています。というのもバイオリンは大勢の人で弾いた音とソロではかなり違うトーンになります。そのあたりもとても面白いと思っています。

●とはいえ、バイオリンは生の音を聴き慣れていないとなかなか音を聞き分けられないのではないでしょうか。

山内:私の場合、たまたまですが娘がバイオリンをやっていて生音をよく耳にしていましたし、生のコンサートや娘の楽器探しもずいぶんしたので耳が慣れていたというのもあるかもしれません。バイオリンは作られた場所や人、年代によっても実に個性的な楽器ですが、はまるとこわい世界ですね。

●レビューにある「弱音でも萎縮せず」というのはどういう意味でしょうか。

山内:純度が上がっているという意味ではないでしょうか。純度が高いと小音量時でも背景に埋もれず伸び伸びして聴こえるということだと思います。付帯音があるとどうしても伸び伸びとは聞こえませんので。

ウルトラハイエンドな音、軽やかと実在感があるサウンド

田中:あと、嬉しかったのは「ウルトラハイエンドな音だね」と言われたことですね。

SX1 LIMITED EDITIONは決して安くはないが価格を大きく超えた魅力を備えている。海外のウルトラハイエンド機のようだ。

PMA-SX1 LIMITEDとDCD-SX1 LIMITEDのペアは実力的に見て、数倍以上のプライスタグをつけられた海外製のモデルに匹敵する内容を有している。とくにPMA-SX1 LIMITEDの直熱三極管的な表現は他のソリッドステート機ではまず得られない。DCD-SX1 LIMITEDと組み合わせた時の説得力の強さにも惹かれるものがある。この価格でこの音が出せるというのは、現代オーディオ界の奇跡のひとつといっても過言ではない。

田中:『たとえば数百万円のモデルをラインナップに持つメーカーの70万円のアンプと、デノンのようにトップモデルが70万円のアンプでは自然とその情熱、思い入れが違ってきますよね』という話をすることがあります。フラッグシップモデルというのはブランドの顔ですし、とにかく最上を目指せばいいのですから。

山内:正直に言うと私は今まで「メーカーの音」に縛られたり、こだわったりということはなかったんです。ですから意図的に海外製のハイエンドモデルの音に寄せたりもしていません。ただ1つ言えるのは「無難な音にはしたくない」という気持ちはありました。「孤高のサウンド」でありたいという思いです。それと音楽性にこだわって構築したことが、ハイエンドな音、という印象につながっているのでしょう。でも私もオーディオマニアなので超ハイエンドの音は昔からもちろん大好きでした。

●そのほかに嬉しかったコメントはありますか。

山内:いつもデノンの製品の記事を書いてくださる記者さんがいるのですが、その方のコメントです。

軽やかさと実在感が同居する色彩豊かなサウンド

山内:これも核心を突いたコメントでしたね。私にとって「軽やかさ」は重要な要素なんです。たとえば実体感を強く感じるように作られた製品の音は、音源に対して柔軟さやしなやかさに欠き鈍い音と感じることもがあります。逆に、反応の俊敏さやアンビエンスにとらわれすぎると、こんどは実体感のないサウンドになりがちです。そのバランスが重要で、スピード感と実体感が同居するというのは、まさに良いところを突いてくださったと思っています。一方軽やかさというのは、前編で取り上げた“色彩感” にも実は強く関連しているところでもあります。

また同じ方から発表会の時にこんな質問も受けました。

SX1 LIMITED EDITIONの音はS/N、分解能、性能といった要素を考えさせないぐらいの音で、他のメーカーのオーディオ機器とは趣が異なるように感じた。これはそもそも音質チューンのアプローチが異なっているのではと思えるがその辺どうなのか。

山内:これは私にとって非常に興味深い言葉でした。この質問で気づいたのは、他の人がどんな風に音作りしているか、奥深いところはわかりにくいものなので、比較してどうこうということは考えたことがなかったと言うことです。

私の作業はいつも、まず音の出方から始まって、次にサウンドスケープ、サウンドステージ、ステレオイメージがどのように表現されるかに移っていきます。初期段階ではS/Nやエネルギーなども当然留意しますが、SX1 LIMITED EDITIONのように開発期間が長いと、音楽性やニュートラルな表現というものを追求するステージが長くなります。

私の場合、性能というよりは音楽再生として何か違和感や邪魔なものがあれば徹底的に取り除きたいという欲求をベースにいつも作業しているので、試聴セッションなどで他の人と視点が違うなというのは実はよく感じることでした。

空間表現力

●最後に”スペーシャス” についてはどういう反応でしたか?

「Vivid & Spacious」なサウンドの特徴は、音場の広がりに制限がなく、部屋の壁が無くなったように広大な音場が目の前に出現。そこに、1つ1つの音がストレスなく、生き生きと踊り出すように展開するのが特徴だ。しかしSX1 LIMITEDペアのサウンドは、展開する音の世界が“目の前”を通り越して、聴いている自分の足元や、その背後にまでおよぶ。試聴室の床の壁も消えたような感覚で、まるで椅子だけ空中に浮かんで、ステージ上のミュージシャン達の中に放り込まれたような浮遊感すら感じる。とてもステレオ再生とは思えない世界に驚かされる。

山内:今回のサウンドを極めて体感的に描写してくれています。これを読むとなぜか音を聴いたような気持ちにさえなります。このようにほとんどの方がその空間性、音場感がワイドだということを挙げてもらっていて詳細はこれ以上触れませんが、CDについてもアンプについても共通する大きな特徴ですね。音作りのうえで重要視してきたポイントで、目の前に三次元的でスケール感のある音場が提示されるとリスナーは音響の世界に自然に深く入っていくことが出来、先ほどの想像力や音楽のほうから聴き手のほうへやってきてくれるという感覚を呼び起こすことにつながります。

こうしてみるとLIMITEDには実に様々な切り口を持っていると改めて思いますね。

●最後に、一枚、SX1 LIMITED EDITIONで音源をお聞かせいただけますか。

山内:わかりました。ではラスマス・フェイバーというアーティストのCDをかけましょう。こちらはハウスベースの音楽ですが、マリンバやピアノなどのアコースティックな楽器をうまく採り入れていて、生演奏の空気感とエレクトロニカルな要素をうまく融合させていると思います。アルバム全体としてもディープハウス的な要素が、いい意味での抑制感や洗練された感覚を醸し出しているように思います。SX1 LIMITEDでは音楽の良さや臨場感、透明感といった要素が良く見えると思いますので、ぜひ聴いてみてください。

アーティスト名:ラスマス・フェイバー

アルバム・タイトル:TWO LEFT FEET

●今日はありがとうございました。

SX1 LIMITED EDITIONの主要レビュー一覧

| AV WATCH (山崎健太郎氏) | ⇒詳細はこちら |

| PHILE WEB (小澤貴信氏) | ⇒詳細はこちら |

| 価格COMマガジン(土方久明氏) | ⇒詳細はこちら |

| ステレオサウンドオンライン (麻倉怜士氏) | ⇒詳細はこちら |

| PHILE WEB (石原俊氏) | ⇒詳細はこちら |

(編集部I)

Recommend for you. この記事を読んだ人におすすめの記事

HI-FI COMPONENT 同じカテゴリの記事

精緻でミニマルなデザインとHi-Fiサウンドを両立したワイヤレス・ストリーミング・アンプ「Denon Hom…

飯田有抄のオトナ女子のオーディオ入門「オールインワン・ネットワークCDレシーバーRCD-N12を遊び尽くす」

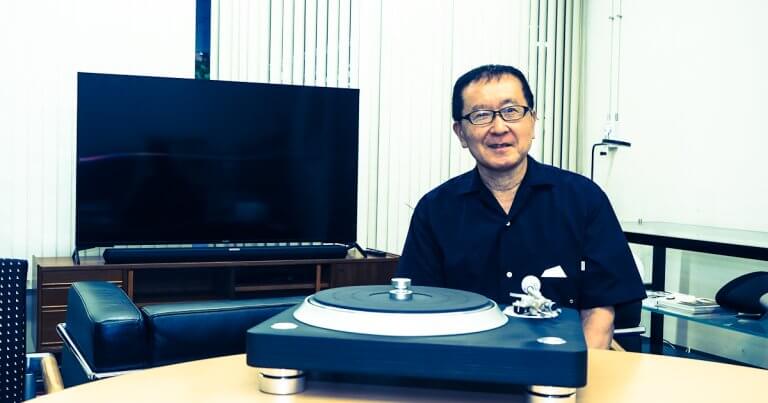

カッティングエンジニアの北村勝敏さんにデノンのフラッグシップレコードプレーヤー「DP-3000NE」を試聴し…

カッティングエンジニアの北村勝敏さんにデノンのフラッグシップレコードプレーヤー「DP-3000NE」を試聴し…

レコードプレーヤーの新たなフラッグシップモデル「DP-3000NE」開発者 岡芹 亮インタビュー 後編